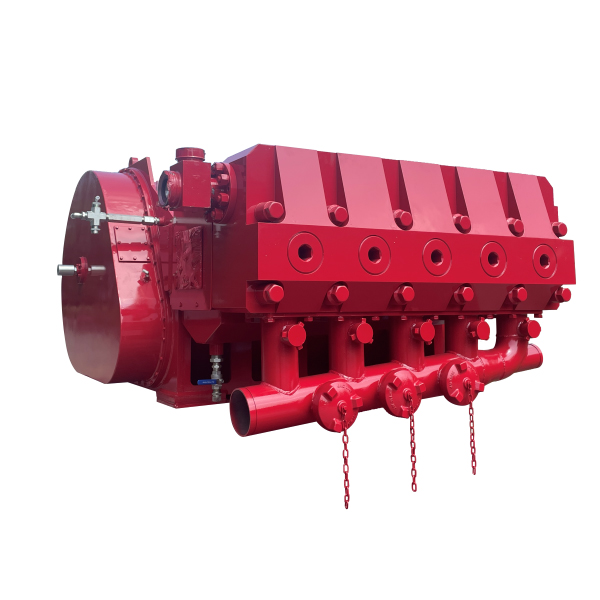

Завод механических плунжерных насосов

Если честно, когда слышишь 'завод механических плунжерных насосов', первое что приходит в голову — это готовая продукция с конвейера. Но на деле даже у нас в PETROKH путь от чертежа до работающего агрегата занимал годы. Многие до сих пор путают простые плунжерные системы с многосекционными насосами для ГРП — а там принципиально разные требования к материалу плунжерной пары.

Почему китайские производители не сразу вышли на уровень ТУ

Когда мы начинали проектировать первые насосы для цементирования скважин, столкнулись с классической проблемой — закупили немецкие плунжеры, а они не выдерживали абразивных сред. Пришлось самостоятельно разрабатывать технологию напыления карбида вольфрама. Кстати, именно тогда появилась наша сервисная компания — чтобы тестировать прототипы непосредственно на месторождениях Синьцзяна.

Запомнился случай 2018 года, когда пришлось экстренно менять конструкцию сальникового узла после отказа на скважине Дацин. Клиент жаловался на частые замены уплотнений — оказалось, мы не учли перепады температур от -40°C до +120°C. Пришлось пересматривать весь пакет чертежей.

Сейчас глядя на наши насосы серии 3ПД, которые работают в Казахстане по 8000 моточасов без капремонта, понимаешь — эти наработки стоили того. Но путь был не линейным: трижды переделывали систему охлаждения, пока не пришли к комбинированному решению с принудительной циркуляцией и тефлоновыми вставками.

Как специфика ГРП диктует конструктивные особенности

В насосах для гидроразрыва пласта главное — не просто создать давление, а держать стабильный поток при переменной вязкости жидкости. Наши инженеры сначала предлагали увеличить количество плунжеров до пяти — теория говорила, что это снизит пульсации. Но практика показала: больше трех плунжеров в одном блоке — это риск дисбаланса при работе с песчаными смесями.

Особенно сложно было с подбором материалов для клапанных коробок. Сталь 40ХН мы отвергли после первых же испытаний на сероводородную среду — перешли на AISI 410 с дополнительным азотированием. Кстати, этот опыт потом пригодился и для насосов кислотной закачки.

Сейчас наш завод механических плунжерных насосов выпускает модели с возможностью работы при содержании механических примесей до 3% — но к этому пришли после анализа десятков отказов на месторождениях Туркменистана. Там песчаник мелкой фракции выводил из строя даже американские аналоги за 2-3 месяца.

Нюансы адаптации оборудования для разных регионов

Когда начали поставлять насосы в страны ЮВА, столкнулись с неожиданной проблемой — высокая влажность вызывала коррозию штоков даже в неподвижном состоянии. Пришлось разрабатывать специальное покрытие на основе эпоксидных смол с добавлением дисульфида молибдена. Это увеличило стоимость на 15%, но сохранило репутацию.

В африканских проектах другая безь — пыль. Стандартные воздушные фильтры забивались за неделю, пока не установили двухступенчатую систему с циклонным предварительным отделением. Интересно, что это решение позаимствовали у производителей горной техники — доказательство, что межотраслевой опыт бывает критически важен.

Сейчас все новые модели мы тестируем в трех климатических зонах — это стало стандартом после инцидента в 2022 году, когда партия насосов для КРС отказала при -30°C в Якутии. Выяснилось, что загустевало не только гидравлическое масло, но и смазка в редукторе — пришлось менять всю спецификацию смазочных материалов.

Эволюция подходов к обслуживанию на месте

Наша сервисная компания за 10 лет прошла путь от 'ремонт по факту поломки' до предиктивного обслуживания. Самый полезный урок — необходимость обучать местный персонал не просто замене деталей, а диагностике. Разработали даже мобильное приложение с алгоритмом определения износа по спектру вибрации — простое, но эффективное решение.

Запчасти — отдельная история. Первые годы хранили полный комплект на складе в Хьюстоне — дорого и неоперативно. Теперь перешли на систему 3D-печати менее ответственных деталей на месте, а критичные узлы держим в региональных хабах. Кстати, технологию быстрого прототипирования мы отрабатывали как раз на плунжерных парах — хоть и с переменным успехом.

Самый сложный случай был с насосом на шельфовой платформе в Южно-Китайском море — пришлось организовывать доставку запасных частей вертолетом. Тогда и поняли, что стандартные сроки поставки в 14 дней для офшорных проектов нереальны — теперь для таких объектов создаем увеличенные страховые запасы.

Перспективы развития плунжерных насосов в эпоху цифровизации

Сейчас все говорят про Industry 4.0, но в нашем сегменте цифровизация идет сложно. Датчики вибрации на плунжерных насосах — это не просто 'поставить и забыть'. При высоких давлениях и вибрациях сенсоры живут недолго, а их калибровка требует специального оборудования. Мы пробовали системы мониторинга от Siemens — слишком чувствительны к условиям буровых.

Более перспективным направлением считаем прогноз остаточного ресурса по косвенным признакам — например, по изменению потребляемой мощности или температуре выхлопных газов. Наши алгоритмы уже показывают точность до 85% в предсказании износа клапанов — это лучше, чем у большинства западных аналогов.

Следующий шаг — интеграция с системами управления всей буровой. Но здесь возникает сопротивление клиентов — не все готовы раскрывать данные о своих процессах. Приходится искать компромиссные решения с локальной обработкой информации. Впрочем, как показывает практика, даже базовый мониторинг уже на 30% снижает количество внезапных отказов.

Почему 20-летний опыт не всегда перевешивает современные технологии

Бытует мнение, что в нашем бизнесе опыт решает все. Но мы в PETROKH убедились — иногда старые наработки мешают увидеть перспективные решения. Например, долго сопротивлялись внедрению керамических напылений, пока не провели сравнительные испытания с традиционными сплавами — разница в ресурсе составила 2.7 раза.

С другой стороны, есть вещи, которые не меняются десятилетиями. Например, принцип сборки кривошипно-шатунного механизма с прецизионной подгонкой — здесь никакая автоматизация не заменит руки опытного сборщика. Наш старший мастер из Ухани до сих пор на слух определяет зазоры в подшипниках — и его оценки точнее лазерных измерений.

Сейчас главный вызов — найти баланс между традиционными подходами и инновациями. Молодые инженеры предлагают революционные решения, но не всегда понимают реальные условия эксплуатации. Поэтому мы внедрили систему ротации — каждый конструктор обязан провести месяц в год на сервисных объектах. Это дорого, но предотвращает фатальные просчеты в проектировании.

В итоге наш завод механических плунжерных насосов прошел путь от простого копирования западных образцов до создания собственных стандартов. Не скажу что все получилось идеально — были и неудачные модели, и судебные иски от клиентов. Но именно этот опыт позволил нам предлагать решения, которые реально работают в условиях конкретных месторождений. И если раньше мы догоняли лидеров рынка, то сейчас в некоторых нишах — например, насосы для вязких сред — уже сами задаем стандарты.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

KTZ2000 Плунжерный насос

KTZ2000 Плунжерный насос -

KTN800 Поршневой насос

KTN800 Поршневой насос -

KQZ2800 Плунжерный насос

KQZ2800 Плунжерный насос -

KTZ900 Плунжерный насос

KTZ900 Плунжерный насос -

Пробковый кран

Пробковый кран -

Установка насосная для кислотной обработки скважин

Установка насосная для кислотной обработки скважин -

Установка для цементирования скважин при низких температурах

Установка для цементирования скважин при низких температурах -

Контейнерная буровая насосная установка KH1000

Контейнерная буровая насосная установка KH1000 -

Дроссельный клапан

Дроссельный клапан -

Обратный клапан

Обратный клапан -

Предохранительный клапан

Предохранительный клапан -

KQZ2500 Плунжерный насос

KQZ2500 Плунжерный насос

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики группы компаний «Фид» в Китае

- Высококачественный завод по производству оборудования для разработки нефтяных месторождений

- Высококачественные производители азербайджанского нефтяного оборудования

- Заслонка шиберная

- Купить производителей нефтегазового оборудования компаний

- Производитель смесительных машин 1 в Китае

- Поставщики известных клапанов-бабочек

- Завод обратных клапанов

- Производитель насосов SPM

- ОЕМ комплект оборудования для ГРП с электроприводом