Завод станций контроля и управления

Когда говорят о заводе станций контроля и управления, многие сразу представляют себе готовые модули с рядами шкафов — но на деле это лишь верхушка айсберга. В нашей практике с ООО ?PETROKH? часто сталкиваемся с тем, что заказчики недооценивают необходимость адаптации таких систем под конкретные условия добычи, особенно в регионах с экстремальными климатическими перепадами. Вот, к примеру, для скважинного оборудования ГРП мы как-то поставили станцию с датчиками давления, которые в теории должны были работать при -45°C, а на деле начали ?залипать? уже при -30 — пришлось переделывать всю схему термостатирования. Именно такие моменты и отличают просто сборку от полноценного проектирования.

Особенности проектирования станций для нефтегазовых объектов

При разработке станций контроля и управления для цементирования скважин всегда приходится балансировать между требованиями к виброустойчивости и необходимостью сохранить точность измерений. В прошлом году мы для одного из месторождений в Западной Сибири делали систему, где датчики расхода жидкости постоянно сбивались из-за низкочастотных колебаний от соседнего компрессора — в итоге пришлось вводить дополнительный контур фильтрации сигнала, хотя изначально в ТЗ этого не было. Кстати, именно после этого случая мы в PETROKH стали обязательно тестировать прототипы в условиях, максимально приближенных к реальным, а не только в лаборатории.

Ещё один важный момент — совместимость с существующей инфраструктурой. Часто заказчики хотят ?просто заменить старые щиты на новые?, но не учитывают, что современные станции контроля требуют пересмотра всей кабельной сети. Как-то раз пришлось полностью менять силовые линии на объекте в Коми, потому что старые алюминиевые жилы не выдерживали импульсных нагрузок от новых частотных преобразователей — а это дополнительные недели простоя и незапланированные расходы.

Интересно, что для ГРП иногда эффективнее оказываются не стационарные, а мобильные решения. Мы как-то собирали передвижную станцию на шасси КамАЗа — она должна была обслуживать сразу несколько кустов скважин. Но столкнулись с проблемой: вибрация при переездах выводила из строя чувствительные элементы управления. В итоге разработали амортизирующие крепления с демпферами, которые потом внедрили и в стационарные версии — получилось удачное решение, которое теперь используем в базовых конфигурациях.

Типичные ошибки при выборе оборудования

Одна из самых распространённых ошибок — попытка сэкономить на системе резервирования. Помню случай на месторождении в Якутии, где заказчик настоял на упрощённой схеме с одним источником питания. Когда зимой отказала дизель-генераторная установка, вся система контроля давления в скважинах замолчала на 12 часов — хорошо, что обошлось без аварии. После этого мы в PETROKH всегда настаиваем на как минимум трёхканальном резервировании для критических параметров, особенно для станций управления цементированием.

Другая проблема — недооценка требований к взрывозащите. Бывает, проектировщики выбирают оборудование с маркировкой Ex d, но не учитывают, что для зон с возможными выбросами метана нужны дополнительные меры. Как-то пришлось переделывать весь шкаф управления для КРС, потому что вентиляционные отверстия не соответствовали требованиям для зоны В-1А — пришлось добавлять искрогасящие сетки и менять схему обдува.

И ещё — многие забывают про удобство обслуживания. Делают красивые компактные щиты, а потом техники не могут подобраться к клеммникам для замены датчиков. Мы после нескольких таких случаев всегда предусматриваем съёмные панели и выносные модули для часто обслуживаемых компонентов — особенно важно для станций контроля на отдалённых месторождениях, где специалисты приезжают раз в квартал.

Адаптация под специфику российских месторождений

Работая с PETROKH над проектами для разных регионов, поняли, что универсальных решений не существует. Для арктических условий, например, приходится полностью пересматривать подход к термостабилизации — обычные нагревательные элементы не справляются с резкими перепадами от -50°C до +35°C в технологических помещениях. Пришлось разрабатывать гибридную систему с жидкостным подогревом и принудительной циркуляцией теплоносителя — дороже, но надёжнее.

Для месторождений с высоким содержанием сероводорода вообще отдельная история. Стандартные материалы корпусов быстро выходят из строя, приходится использовать нержавеющую сталь специальных марок или даже титановые сплавы для критичных элементов. Как-то поставили станцию в Оренбургской области — через полгода позвонил заказчик: ?У вас клеммники зелёные?. Оказалось, медь в соединительных элементах начала реагировать с H2S, пришлось срочно менять на оловянно-свинцовое покрытие.

Отдельно стоит сказать про программное обеспечение. Многие зарубежные производители предлагают ?готовые? SCADA-системы, но они часто не учитывают особенности российских норм по учёту продукции. Мы в своих разработках всегда закладываем возможность интеграции с отечественными системами сбора данных — например, для станций контроля и управления ГРП обязательно предусматриваем экспорт в форматы, совместимые с АСУ ТП ?Цефей? или ?Скат?.

Практические кейсы и извлечённые уроки

Один из самых показательных случаев был на месторождении в ХМАО, где мы монтировали станцию для контроля параметров цементирования. Вроде всё просчитали, но не учли, что объект стоит на вечномёрзлых грунтах, которые проседают неравномерно. Через месяц после запуска начались проблемы с кабельными вводами — из-за деформации фундамента нарушилась герметичность. Пришлось разрабатывать гибкие переходы с компенсаторами, которые теперь стали стандартом для северных объектов.

Другой интересный опыт — модернизация старой советской системы управления на одном из предприятий в Татарстане. Заказчик хотел ?постепенную замену?, но столкнулись с тем, что новые модули не стыковались со старыми релейными схемами. В итоге разработали переходные контроллеры с имитацией работы дискретных выходов — решение оказалось настолько удачным, что его потом использовали ещё на трёх аналогичных объектах.

А вот неудачный пример: пытались использовать беспроводные датчики для контроля уровня в ёмкостях подачи жидкости. В теории — отличное решение, уменьшающее затраты на прокладку кабелей. Но на практике радиоканал постоянно глушился металлоконструкциями и работающим оборудованием. Пришлось возвращаться к проводным решениям, хотя для некоторых параметров (например, температура в удалённых точках) оставили радиомодули, но с резервными кабельными линиями.

Перспективы развития и новые вызовы

Сейчас вижу тенденцию к интеграции систем диагностики непосредственно в станции управления. Раньше это были отдельные модули, но теперь стараемся встраивать функции предиктивной аналитики прямо в контроллеры — например, отслеживание износа насосов по изменению harmonic distortion в токе двигателей. Правда, пока не всегда получается добиться достаточной точности прогнозирования — нужны более совершенные алгоритмы.

Ещё один тренд — переход на открытые протоколы связи. Раньше каждый производитель тянул одеяло на себя, теперь же вижу, что заказчики всё чаще требуют совместимости с OPC UA и Modbus TCP. Мы в PETROKH уже перевели все новые разработки на эти стандарты, хотя пришлось переучивать персонал — многие инженеры привыкли к проприетарным решениям и сначала сопротивлялись изменениям.

И конечно, нельзя не сказать про кибербезопасность. С увеличением степени автоматизации станции контроля и управления становятся уязвимы для внешних атак. После инцидента на одном из объектов, где хакеры через незащищённый порт получили доступ к системе управления задвижками, мы полностью пересмотрели подход к защите данных — теперь все каналы связи шифруются, а доступ к критичным функциям требует многофакторной аутентификации.

В целом, работа над станциями контроля — это постоянный поиск компромиссов между надёжностью, стоимостью и функциональностью. И главный вывод за годы практики: не бывает идеальных решений, бывают адекватные конкретным условиям. Как говорится, лучше хорошо работающая система с известными ограничениями, чем ?идеальная? на бумаге, но постоянно требующая доработок в полевых условиях.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

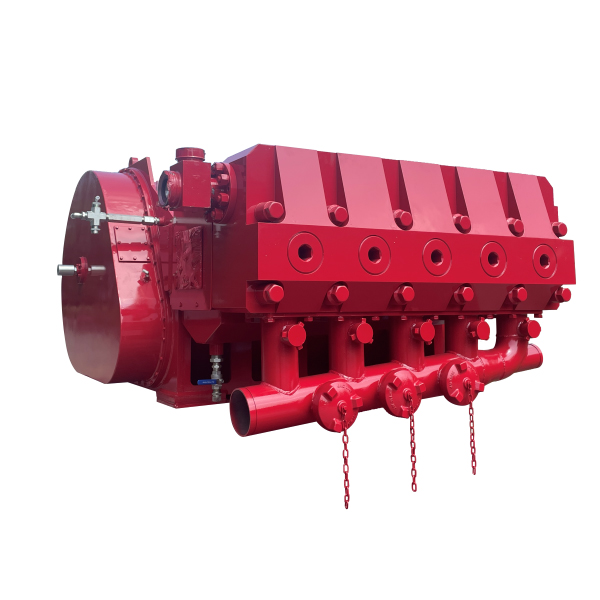

KTZ1000 Плунжерный насос

KTZ1000 Плунжерный насос -

Цементировочный агрегат

Цементировочный агрегат -

Установка насосная для перекачки нефти

Установка насосная для перекачки нефти -

KTZ900 Плунжерный насос

KTZ900 Плунжерный насос -

Установка насосная для нагнетания под высоким давлением

Установка насосная для нагнетания под высоким давлением -

Установка для периодического смешивания

Установка для периодического смешивания -

Установка гидратационная

Установка гидратационная -

Станция контроля и управления

Станция контроля и управления -

Редукционный клапан

Редукционный клапан -

KTZ600S Плунжерны насос

KTZ600S Плунжерны насос -

KTZ350 Плунжерный насос

KTZ350 Плунжерный насос -

KTZ2000 Плунжерный насос

KTZ2000 Плунжерный насос

Связанный поиск

Связанный поиск- Купить насосную установку для кислотной обработки

- Известный поставщик Бурсервис

- Производитель оборудования для гидравлического разрыва пласта

- Известные поставщики Самарский нефтесервис

- Завод оборудования для разработки месторождений

- Китайский насос для гидроразрыва пласта

- Производитель трубных коллекторов высокого давления в Китае

- Завод по производству нефтегазового оборудования

- Завод для нагнетательного оборудования

- Завод установок для периодического смешивания