Известное оборудование для цементирования глубоких скважин

Когда говорят про оборудование для цементирования глубоких скважин, часто представляют себе просто цементировочные агрегаты — но это лишь верхушка айсберга. На глубинах свыше 3000 метров начинаются нюансы, о которых не пишут в брошюрах: например, как поведёт себя уплотнительная манжета при резком скачке давления или почему стандартный смеситель не справляется с высокоплотными тампонажными растворами. Мы в ООО 'PETROKH' через сервисные работы на китайских месторождениях убедились, что ключевая проблема — не в отдельном оборудовании, а в его совместимости в условиях высоких пластовых температур.

Цементировочные агрегаты: мифы и реальность

Возьмём типичный случай: заказчик требует использовать цементировочный агрегат с номинальным давлением 70 МПа. Кажется, что этого достаточно для любой скважины. Но на практике при цементировании на глубине 4200 метров мы столкнулись с тем, что гидравлические потери в манифольде съедали почти 15% рабочего давления. Пришлось экстренно ставить дожимающий модуль — и это при том, что по документам всё соответствовало нормативам.

Сейчас в PETROKH для глубоких скважин всегда комплектуем системы с запасом по давлению минимум 25%. Особенно это критично для оборудования ГРП — там скачки давления вообще непредсказуемы. Кстати, наш инженер как-то раз показывал на тестах, как стандартный клапан выходит из строя после 40 циклов работы с растворами плотностью выше 1.9 г/см3 — производитель обещал 100 циклов.

Из последнего: на Восточно-Мессояхском месторождении пришлось переделывать систему охлаждения насосов — при -45° стандартная гидравлика просто замерзала в режиме простоя. Добавили контур с пропиленгликолем, проблема ушла. Мелочь? Но именно такие мелочи определяют успех цементирования на глубине.

Системы приготовления растворов: где кроются риски

Смесительные системы — это отдельная головная боль. Большинство конфигураций не учитывает реальную вязкость современных тампонажных материалов. Помню, в 2018 году на одной из скважин в Саратовской области пришлось вручную дозировать микрокремнезём — автоматика просто не успевала за изменением реологии.

Сейчас в наших установках используем двухступенчатые смесители с предварительной гидратацией. Это дороже, но зато нет комкования материала. Кстати, именно после этого проекта мы в PETROKH начали теснее работать с химиками — оказалось, что 80% проблем с оборудованием возникают из-за несовместимости реагентов с механической частью.

Важный момент: при глубине свыше 5000 метров обязательно нужна система рециркуляции раствора. Без этого невозможно поддерживать стабильную плотность — проверено на практике в Татарстане, где разница между проектной и фактической плотностью доходила до 0.2 г/см3.

Контрольно-измерительные системы: данные против интуиции

Датчики давления и расхода — это глаза операции. Но на глубинных скважинах они часто 'врут' из-за вибрации или температурных деформаций. Мы перепробовали с десяток моделей, прежде чем остановились на сенсорах с двойной калибровкой. Да, они дороже, но зато погрешность не превышает 0.5% даже при резких скачках давления.

Самая сложная история — это учет реальных температур по стволу. Стандартные термопары выдают усреднённые значения, а ведь перепад между устьем и забоем может достигать 120°C. Пришлось разрабатывать собственную систему термокомпенсации — сейчас она работает на трёх месторождениях, включая китайские проекты, где PETROKH обеспечивает полный цикл услуг.

Забавный случай: на одной из скважин в Оренбуржье система показывала аномальный рост давления. Все думали на сбой датчиков, а оказалось — начало образования газовой шапки. Совпадение? Возможно. Но с тех пор мы всегда ставим дополнительные сенсоры в зоне возможных аномалий.

Опыт адаптации оборудования к российским условиям

Когда ООО 'PETROKH' начинала работы в России, пришлось полностью пересмотреть подход к морозостойкости оборудования. Китайские производители изначально не закладывали работу при -50°C — пришлось совместно разрабатывать специсполнения для арктических месторождений.

Сейчас наш инжиниринг учитывает не только климат, но и специфику геологии. Например, для соленосных отложений добавили в стандартную комплектацию системы промывки с ингибиторами коррозии — это увеличило срок службы оборудования почти в два раза.

Из последних наработок: модульная система цементирования, которую можно оперативно перебрасывать между месторождениями. Собирается за 12 часов вместо обычных трёх суток. Тестировали в Якутии — сработало без нареканий, хотя температура опускалась до -55°C.

Перспективы и ограничения современных технологий

Сейчас все увлеклись 'умным' оборудованием с IoT-датчиками. Но на глубине свыше 4000 метров беспроводная связь работает с перебоями — проверяли на нескольких скважинах. Пришлось разрабатывать гибридную систему с проводными каналами резервирования.

Главный вызов — это не автоматизация, а надёжность механической части. Например, плунжерные пары в цементировочных насосах: при работе с абразивными растворами их ресурс падает в 3-4 раза. Пока не нашли идеального решения — тестируем керамические покрытия, но пока результаты нестабильные.

Если говорить о будущем, то наиболее перспективным видится развитие систем мониторинга в реальном времени — но не тех, что просто собирают данные, а тех, что могут прогнозировать поведение оборудования. В PETROKH уже ведём испытания такой системы на базе машинного обучения. Пока рано говорить о результатах, но первые признаки обнадёживают — система смогла спрогнозировать отказ клапана за 6 часов до аварии.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Дроссельный клапан

Дроссельный клапан -

KTZ600S Плунжерны насос

KTZ600S Плунжерны насос -

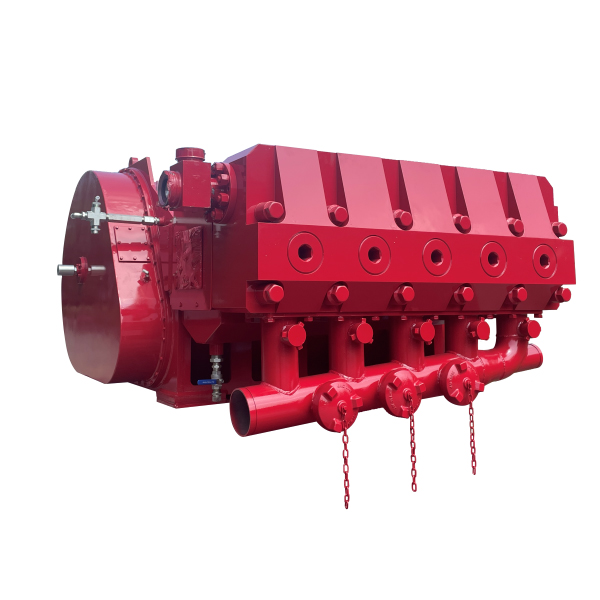

Блок манифольда

Блок манифольда -

Установка насосная для кислотной обработки скважин

Установка насосная для кислотной обработки скважин -

Редукционный клапан

Редукционный клапан -

Установка гидратационная

Установка гидратационная -

Муфта

Муфта -

KTN500 Поршневой насос

KTN500 Поршневой насос -

Установка насосная для перекачки нефти

Установка насосная для перекачки нефти -

Труба высокого давления(Трубы манифольда)

Труба высокого давления(Трубы манифольда) -

Установка для периодического смешивания

Установка для периодического смешивания -

Станция контроля и управления

Станция контроля и управления

Связанный поиск

Связанный поиск- Высококачественные поставщики HT400

- Известная блочная электроприводная УГРП

- Купить KQZ1000L

- Завод модели QPE1600

- Известный насос для ГРП

- Производитель подвижных колен в Китае

- Купить Производитель буровых Carter Oil

- Производитель смесителей периодического действия для цементирования

- Завод нефтегазового оборудования

- Буровая установка