OEM гидравлический предохранительный клапан

Когда слышишь про OEM гидравлический предохранительный клапан, первое, что приходит в голову — это стандартная деталь с готовыми параметрами. Но на практике даже в базовых модификациях есть подводные камни, которые всплывают только при работе в полевых условиях. Многие ошибочно считают, что главное — соответствие ГОСТ или ТУ, однако реальные нагрузки часто отличаются от лабораторных тестов. Например, в насосных агрегатах для ГРП скачки давления могут достигать пиковых значений за доли секунды, и не каждый клапан успевает среагировать, даже если в паспорте указаны подходящие характеристики.

Особенности конструкции и типичные просчеты

Конструкция предохранительного клапана кажется простой лишь на первый взгляд. Взять, к примеру, пружинные механизмы — тут важен не только материал пружины, но и степень ее калибровки. Однажды на объекте в Западной Сибири столкнулись с тем, что клапаны исправно срабатывали при испытаниях, но в морозы начинали ?залипать?. Оказалось, проблема в термообработке пружины — производитель сэкономил на финишной обработке поверхности.

Еще момент — уплотнительные элементы. В гидравлических системах для цементирования скважин часто используются среды с абразивными частицами. Стандартные манжеты из Nitrile быстро изнашиваются, хотя в документации указана стойкость к агрессивным средам. Пришлось совместно с инженерами ООО ?PETROKH? подбирать альтернативные материалы, включая полиуретановые композиции — их ресурс оказался в 1.5 раза выше.

Важно учитывать и динамику работы — в системах с частыми циклами открытия-закрытия (например, при КРС) изнашивается седло клапана. Мы как-то тестировали образцы от трех поставщиков, и у всех был разный угол притирки седла. Наилучшие результаты показали клапаны с конической формой седла под углом 45° — но и тут есть нюанс: при высоких давлениях свыше 70 МПа требуется дополнительная шлифовка по месту.

Практические кейсы и адаптация под российские условия

В 2019 году на одном из месторождений в ХМАО столкнулись с проблемой нестабильного срабатывания клапанов в зимний период. После разборки выяснилось, что гидравлическое масло с повышенной вязкостью создавало дополнительное сопротивление плунжеру. Пришлось дорабатывать конструкцию — увеличили диаметр перепускного канала на 0.8 мм, что снизило вероятность ложных срабатываний.

Интересный опыт получили при сотрудничестве с ООО ?PETROKH? — их инженеры предложили использовать клапаны с возможностью регулировки давления не только винтовым механизмом, но и заменой пружинных блоков. Это особенно актуально для мобильных установок, где требуется быстрая перенастройка под разные скважины. Кстати, на их сайте https://www.petrokh-rus.ru можно найти технические решения, которые уже апробированы на китайских месторождениях — а там условия эксплуатации схожи с российскими.

Запомнился случай с адаптацией клапанов для кислотных операций. Стандартные модели из углеродистой стали выходили из строя через 2-3 цикла, хотя по паспорту должны были выдерживать до 10. После консультаций с технологами перешли на версии с покрытием из Hastelloy C-276 — и это продлило ресурс в 4 раза. Правда, пришлось пожертвовать скоростью срабатывания — но для таких операций это некритично.

Монтажные тонкости, которые не найти в инструкциях

При монтаже гидравлических предохранительных клапанов часто недооценивают влияние вибрации. На насосных станциях для ГРП бывают высокочастотные колебания, которые приводят к самопроизвольному откручиванию регулировочных винтов. Решили проблему установкой контргаек с нейлоновыми вставками — простое решение, но его нет в типовых руководствах.

Еще один момент — ориентация клапана в пространстве. В паспортах обычно пишут ?монтаж в любом положении?, но на деле при вертикальной установке золотником вниз скапливаются продукты износа, что приводит к заклиниванию. Рекомендую размещать клапаны с отклонением не более 15° от горизонтали — это проверено на десятках объектов.

Стоит обращать внимание и на обвязку — использование гибких рукавов высокого давления вместо жестких трубопроводов снижает нагрузку на корпус клапана. Особенно это важно для мобильных установок, где возможны перекосы при транспортировке. Кстати, в каталогах PETROKH есть готовые решения по обвязке — они учитывают этот нюанс.

Сервис и диагностика: как избежать внеплановых простоев

Регулярная проверка клапанов — это не только контроль давления срабатывания. Важно отслеживать состояние уплотнений и пружин. Мы внедрили практику ежеквартального замера высоты пружин под нагрузкой — если просадка превышает 3%, пружину меняем, даже если клапан еще работает.

Для диагностики используем портативные тестеры с записью переходных процессов. Как-то выявили интересную закономерность — клапаны с полированными штоками служат дольше, но требуют более частой замены уплотнений. Нашли компромиссный вариант — шлифовка поверхности с шероховатостью Ra 0.4 мкм.

При обслуживании клапанов в полевых условиях столкнулись с проблемой калибровки — штатные манометры часто дают погрешность до 5%. Теперь возим с собой поверенный эталонный манометр 0.25 класса точности — это исключает ложные срабатывания при настройке.

Эволюция требований и перспективные разработки

За 20 лет работы требования к гидравлическим предохранительным клапанам серьезно изменились. Если раньше главным был запас прочности, то сейчас на первый план вышли точность срабатывания и ремонтопригодность. Например, в новых разработках OEM гидравлический предохранительный клапан все чаще встречаются модульные конструкции — можно заменить отдельный узел без демонтажа всей системы.

Перспективным направлением считаю клапаны с цифровым мониторингом — встроенные датчики температуры и давления позволяют прогнозировать остаточный ресурс. Правда, пока такие решения дороги для массового применения, но для критичных объектов уже оправданы.

Интересно, что некоторые ?ноу-хау? оказываются простыми до гениальности. Например, в клапанах для цементировочных агрегатов стали делать смотровые окна из закаленного стекла — это позволяет визуально контролировать положение золотника без разборки. Мелочь, а экономит часы на диагностике.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Контейнерная буровая насосная установка KH1000

Контейнерная буровая насосная установка KH1000 -

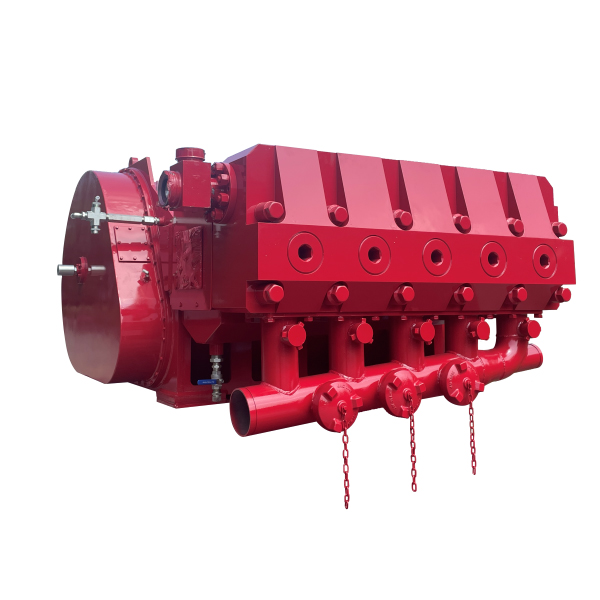

KQZ2500 Плунжерный насос

KQZ2500 Плунжерный насос -

Установка для цементирования скважин при низких температурах

Установка для цементирования скважин при низких температурах -

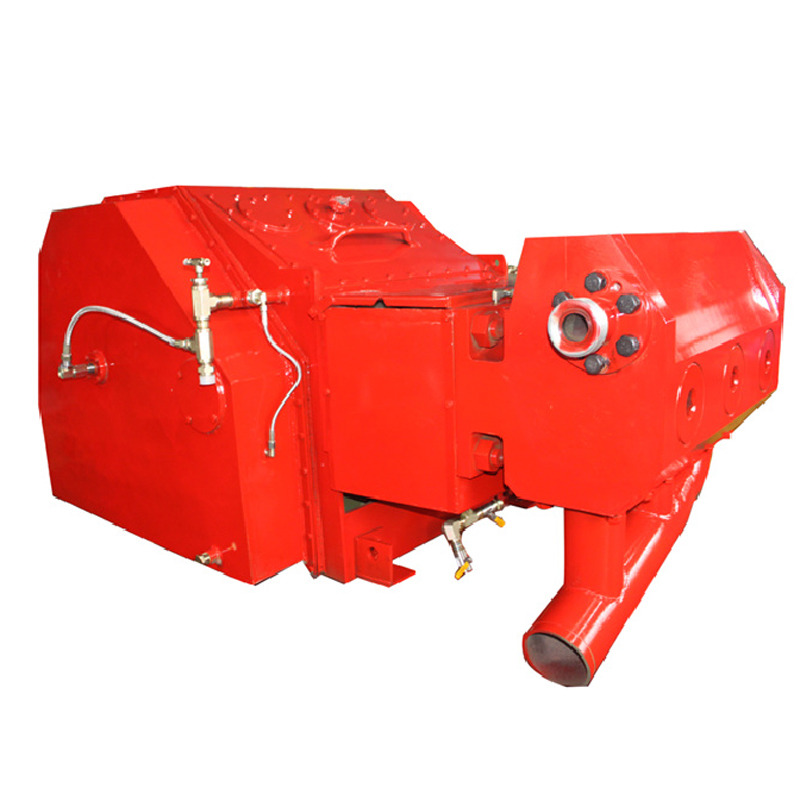

KTZ1000 Плунжерный насос

KTZ1000 Плунжерный насос -

KQZ2800 Плунжерный насос

KQZ2800 Плунжерный насос -

Пробковый кран

Пробковый кран -

Установка насосная водоподающая

Установка насосная водоподающая -

Установка насосная для перекачки нефти

Установка насосная для перекачки нефти -

KTZ400 Плунжерный насос

KTZ400 Плунжерный насос -

Труба высокого давления(Трубы манифольда)

Труба высокого давления(Трубы манифольда) -

Дроссельный клапан

Дроссельный клапан -

Установка смесительная

Установка смесительная

Связанный поиск

Связанный поиск- Производитель цементировочных установок

- Известная смесительная установка для цементирования

- Поставщики 3-цилиндровых поршневых насосов из Китая

- Известный поставщик Азербайджанская компания нефтяного машиностроения

- OEM модель KTYL2250 105

- Высококачественный завод по сборке плунжерных уплотнений

- Поставщики высококачественных обратных клапанов

- Китайская компания нефтегазовой оборудования

- Купить нефтегазовое оборудование и технологии

- Поставщики которые приобрели Инструментальный грузовик 1