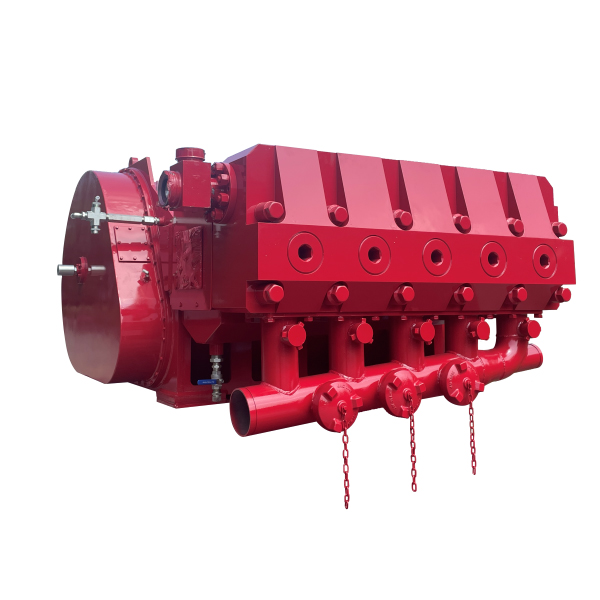

Завод манифольдов высокого давления

Когда слышишь про завод манифольдов высокого давления, многие сразу представляют себе просто сваренные трубы с арматурой. А на деле — это узлы, от которых зависит, не сорвёт ли тебе всю обвязку пластом при первом же запуске ГРП. У нас в PETROKH через это проходили не раз: делали партию для одного месторождения в Западной Сибири, где заказчик настоял на экономии — поставили вентили подешевле. В итоге на третьей скважине один из них выдал течь под 85 МПа, пришлось останавливать работы, менять на ходу. С тех пор к подбору компонентов подходим иначе — не как к сборке, а как к расчёту системы, где каждый тройник или крестовина работают на циклическую усталость.

Конструкция, которую не учат в институте

Если брать типовой манифольд высокого давления для ГРП, то главное — не только выдержать давление. Куда важнее, как он поведёт себя при резких скачках, когда закачка идёт с паузами, или при переходе с одного раствора на другой. У нас на стенде в цеху специально имитируем такие режимы: гоняем систему до 105 МПа с циклами ?разгон-сброс?. После 2000 циклов начинают проявляться слабые места — где-то микротрещина по шву, где-то сальник подсел.

Особенно проблемными бывают зоны вокруг запорной арматуры. Раньше ставили стандартные шаровые краны, пока не столкнулись с эрозией седел после работы с пропантом. Теперь перешли на игольчатые клапаны с упрочнёнными наплавками — дороже, но на КРС в ХМАО это себя оправдало: два сезона без замены против 8 месяцев у аналогов.

Кстати, по материалам: многие до сих пор считают, что чем толще стенка трубы, тем надёжнее. А на деле при толщине свыше 45 мм начинаются проблемы с проваром швов и ростом остаточных напряжений. Мы для номинала 70 МПа используем трубы 36–38 мм из стали 35ХМЮ, но с обязательной термообработкой после сварки. Без этого даже качественный шов со временем даёт фреттинг-коррозию в местах крепления к раме.

Ошибки сборки, которые дорого обходятся

Одна из самых частых проблем — это несоосность фланцев при стыковке модулей. Кажется, мелочь: ну сместили на 2–3 мм, компенсаторы же должны нивелировать. А потом на объекте при затяжке болтов возникает перекос, и под нагрузкой манжеты на быстроразъёмных соединениях начинают подтекать. У нас был случай на цементировочном агрегате — из-за такого перекоса сорвало линию на 50 МПа, еле успели заглушить.

Теперь при сборке каждый модуль выставляем по лазерному нивелиру, плюс контролируем параллельность плоскостей фланцев. И всегда оставляем запас по длине шпилек — чтобы при температурной деформации не было перегруза.

Ещё момент — это обвязка предохранительными клапанами. Их часто ставят ?по схеме?, без учёта реальной гидродинамики. В одном из наших ранних проектов для КРС клапан срабатывал с опозданием из-за турбулентности в коллекторе — пришлось переделывать всю разводку, выносить его на прямолинейный участок после насоса.

Как мы тестируем перед отгрузкой

Испытания — это не просто ?прокачали водой, постояло — не течёт?. У нас на площадке PETROKH принята многоступенчатая схема: сначала гидроиспытания на 1,25 от рабочего давления, затем циклические тесты с резкими сбросами, и в конце — проверка на вибростенде. Особенно важно для мобильных установок, которые перевозят по бездорожью — там даже закреплённый манифольд получает знакопеременные нагрузки.

Для критичных объектов, например для ГРП на китайских месторождениях, где мы работаем через нашу сервисную компанию, дополнительно делаем тест на химическую стойкость. Пропитываем линии разными реагентами — от солянокислотных составов до щелочных растворов, смотрим, как ведут себя уплотнения и покрытие.

Кстати, про покрытие: раньше использовали эпоксидные составы, но в условиях Севера они отслаивались от ударов льда. Перешли на полиуретановые напыления — дороже, но даже после 5 лет эксплуатации на Приобском месторождении коррозии нет.

Полевые уроки: что не учтёшь в цеху

Никакие расчёты не заменят опыта на промысле. Вот, например, обледенение арматуры зимой. В проекте всё гладко — а на месте при ?45°C даже теплоизоляция не спасает, если не предусмотреть подогрев подводящих линий. Пришлось для Самотлора разрабатывать вариант с паровыми рубашками на критичных узлах.

Или вибрация — при работе мультифракционного ГРП несколько насосов создают такие гармоники, что незаметные в цеху резонансы на объекте приводят к трещинам в сварных швах. Теперь при компоновке манифольдов обязательно делаем частотный анализ конструкции.

Ещё один момент — удобство обслуживания. Бывало, проектируешь компактно, всё красиво, а потом на объекте техник не может подлезть ключом к тому же дросселю. Поэтому сейчас все элементы управления выносим в зоны свободного доступа, даже если это удлиняет трубопроводы.

Почему PETROKH держится за свои стандарты

За 20 лет работы мы поняли: лучше один раз переплатить за качественный материал и продуманную конструкцию, чем потом экстренно менять узлы на действующем объекте. Наша сервисная команда, которая работает на китайских месторождениях больше 10 лет, постоянно даёт обратную связь — что ломается, что неудобно, что можно улучшить.

Например, после серии отказов на объектах в Синьцзяне мы полностью пересмотрели систему крепления быстросъёмных соединений — вместо стандартных зажимов ввели клиновые замки с фиксацией от самопроизвольного отключения.

Сейчас, когда PETROKH поставляет оборудование уже в десяток стран, особенно важно сохранять этот баланс — между стандартизацией и адаптацией под местные условия. Тот же манифольд высокого давления для Ближнего Востока, где температуры под +50°C, требует иных решений по тепловому расширению, чем для Заполярья.

И да — мы до сих пор не считаем, что наша конструкция идеальна. Каждый новый проект заставляет что-то менять, дополнять, иногда — отказываться от казалось бы проверенных решений. Но в этом и есть суть работы завода манифольдов высокого давления — не просто гнать метры труб, а создавать систему, которая отработает свой ресурс без сюрпризов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Установка для цементирования скважин при низких температурах

Установка для цементирования скважин при низких температурах -

KTN800 Поршневой насос

KTN800 Поршневой насос -

KTZ400 Плунжерный насос

KTZ400 Плунжерный насос -

Соединение

Соединение -

Обратный клапан

Обратный клапан -

KTZ900 Плунжерный насос

KTZ900 Плунжерный насос -

Установка насосная для кислотной обработки скважин

Установка насосная для кислотной обработки скважин -

Установка насосная для перекачки нефти

Установка насосная для перекачки нефти -

Пробковый кран

Пробковый кран -

KQZ2800 Плунжерный насос

KQZ2800 Плунжерный насос -

Установка гидратационная

Установка гидратационная -

Труба высокого давления(Трубы манифольда)

Труба высокого давления(Трубы манифольда)

Связанный поиск

Связанный поиск- OEM производитель насосов для гидроразрыва пласта

- Высококачественный завод Halliburton

- Оборудование для разработки месторождений высокого качества

- Высококачественные производители HT400

- OEM манифольд SPM

- Производитель KQZ1000L

- Пробковый кран

- Запорная арматура

- Известный производитель головок для насосов

- Завод насосов высокого давления