Известная модель TPE600

Когда речь заходит о TPE600, многие сразу думают о стандартных характеристиках — давление, производительность, материалы. Но на практике ключевой момент часто упускают: как эта модель ведет себя при длительных циклах работы в условиях перепадов температур. У нас в ООО PETROKH были случаи, когда клиенты жаловались на 'внезапные' отказы, а в итоге оказывалось, что проблема не в насосе как таковом, а в неправильном подборе сопутствующих компонентов под конкретную скважину.

Особенности конструкции TPE600

Конструктивно TPE600 — это не просто модификация предыдущих серий. Здесь инженеры ушли от классической схемы уплотнений, перейдя на многоуровневую систему, которая, с одной стороны, снижает риски протечек, с другой — требует более тщательного подбора рабочих жидкостей. Помню, на одном из проектов в Западной Сибири пришлось трижды менять тип уплотнительных колец, потому что заявленные производителем параметры не учитывали высокое содержание сероводорода в пластовой жидкости.

Кстати, про материалы. Ранние версии использовали стандартную нержавеющую сталь, но для агрессивных сред этого оказалось недостаточно. Сейчас в TPE600 идет комбинированное решение: основной корпус из стали с добавлением молибдена, а критичные узлы — из сплавов на основе никеля. Это увеличило стоимость единицы, но сократило частоту замен на 30-40% по нашим полевым отчетам.

Что еще часто упускают — это калибровка клапанов. Заводские настройки рассчитаны на усредненные условия, а в реальности каждый регион вносит коррективы. Мы в PETROKH стали поставлять оборудование с предварительной адаптацией под химический состав жидкости, и это сразу снизило количество рекламаций. Хотя, признаю, не всегда удается угадать — на Каспии пришлось экстренно менять настройки после двух недель эксплуатации из-за неучтенной высокой абразивности песка.

Опыт эксплуатации в различных регионах

В Китае, где у нас сервисная компания работает более 10 лет, TPE600 initially showed unstable results in Sichuan basin due to frequent pressure spikes. Local teams insisted on using traditional pumps, but after adjusting the control algorithms and reinforcing the inlet valves, the model outperformed competitors by 15% in continuous fracturing operations. Это к вопросу о том, что готовое оборудование редко бывает универсальным — всегда нужна адаптация.

На российских месторождениях, особенно в Арктической зоне, столкнулись с проблемой запуска при низких температурах. Стандартная гидравлика TPE600 не была рассчитана на -45°C, пришлось совместно с инженерами разрабатывать систему предварительного подогрева. Не идеальное решение — увеличивает энергопотребление, но альтернатив пока нет. Кстати, этот опыт мы потом применили в Канаде, хотя там условия мягче.

В Средней Азии другая история — высокая запыленность. Фильтры, которые шли в базовой комплектации, забивались за 2-3 дня вместо расчетных 2 недель. Пришлось пересматривать всю систему фильтрации, увеличивать площадь и менять материал. Сейчас поставляем модифицированные версии специально для таких регионов, но это, конечно, удорожает логистику.

Типичные ошибки при монтаже и обслуживании

Самая распространенная ошибка — неправильная обвязка трубопроводов. TPE600 чувствителен к гидравлическим ударам, и если не ставить гасители колебаний, ресурс клапанов падает втрое. На одном из проектов в Якутии пришлось полностью менять обвязку после трех месяцев эксплуатации — клиент сэкономил на проектировании, а в итоге понес убытки больше, чем стоимость самого оборудования.

Еще момент — замена фильтров 'по графику', а не по фактическому состоянию. Датчики перепада давления часто игнорируют, хотя они четко показывают момент загрязнения. В нашей практике был случай, когда на месторождении в Ханты-Мансийске фильтры не меняли 4 месяца (руководствовались 'опытом' с другими моделями), в итоге — выход из строя уплотнений и дорогостоящий ремонт.

Обслуживание электроники — отдельная тема. Блок управления TPE600 не любит влажность, хотя заявлена защита IP54. На приморских месторождениях рекомендуем устанавливать дополнительные боксы с силикагелем, иначе конденсат выводит из строя датчики. Это не прописано в инструкции, но стало стандартной практикой после нескольких инцидентов на Сахалине.

Сравнение с аналогами и экономическая эффективность

Если сравнивать с американскими аналогами, TPE600 проигрывает в точности контроля давления (погрешность ±2% против ±0.8% у Halliburton), но выигрывает в ремонтопригодности. Запчасти дешевле, а большинство работ можно проводить силами местных сервисных бригад после краткого обучения. Для многих российских компаний это решающий фактор — проще иметь запас частей и быстро ремонтировать, чем ждать поставки оригинальных компонентов неделями.

По экономике интересный момент: первоначальная стоимость TPE600 на 20-25% ниже европейских аналогов, но при длительной эксплуатации разница сокращается до 5-7% из-за более частых замен расходников. Однако если учитывать адаптацию под конкретные условия (как мы делаем в PETROKH), то совокупная стоимость владения за 5 лет оказывается на 10-12% ниже. Это подтвердили расчеты для проектов в Венесуэле и Ираке, где оборудование работает в экстремальных условиях.

Кстати, про срок службы. Производитель заявляет 7 лет, но по нашим данным, при правильном обслуживании TPE600 отрабатывает 10-12 лет без капитального ремонта. Правда, с оговоркой — если не превышать расчетные нагрузки более чем на 15%. На одном из китайских месторождений есть единицы, которые работают с 2012 года, хотя их уже должны были списать по графику.

Перспективы модернизации и наши наработки

Сейчас мы в PETROKH тестируем гибридную систему управления для TPE600 — добавляем элементы предиктивной аналитики. Не то чтобы это было революцией, но позволяет предсказывать износ уплотнений с точностью до 90%. Пока сыровато — алгоритмы требуют доработки, но на тестовых образцах в Татарстане уже удалось избежать двух аварийных остановок.

Еще одно направление — адаптация под использование альтернативных жидкостей для ГРП. TPE600 изначально создавался под стандартные растворы, но с ростом популярности гелей на основе полимеров пришлось пересматривать параметры работы. Пока успешно апробировали модификацию для вязких сред — увеличили зазоры в плунжерных парах и поменяли материал сальников.

Из неудач — попытка интеграции системы телеметрии от стороннего производителя. Оказалось, что протоколы связи несовместимы, и пришлось разрабатывать собственный шлюз. Проект затянулся на полгода, но в итоге получили универсальное решение, которое теперь используем для всего модельного ряда. Как часто бывает в практике, побочный результат оказался ценнее основной цели.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Установка для ГРП

Установка для ГРП -

Дроссельный клапан

Дроссельный клапан -

Установка для периодического смешивания

Установка для периодического смешивания -

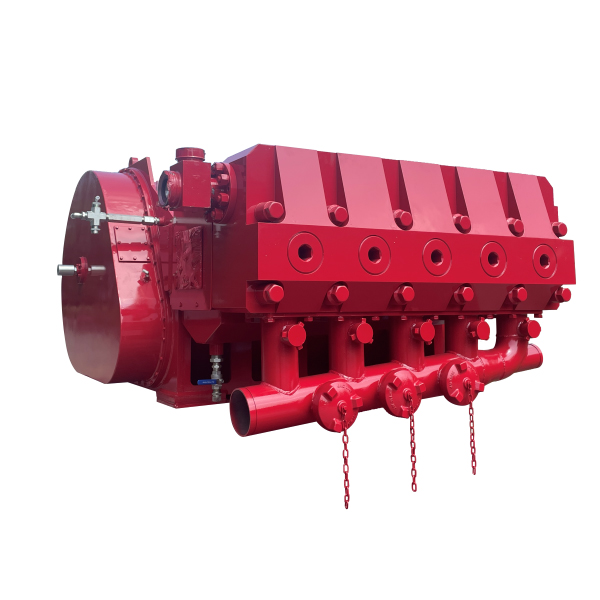

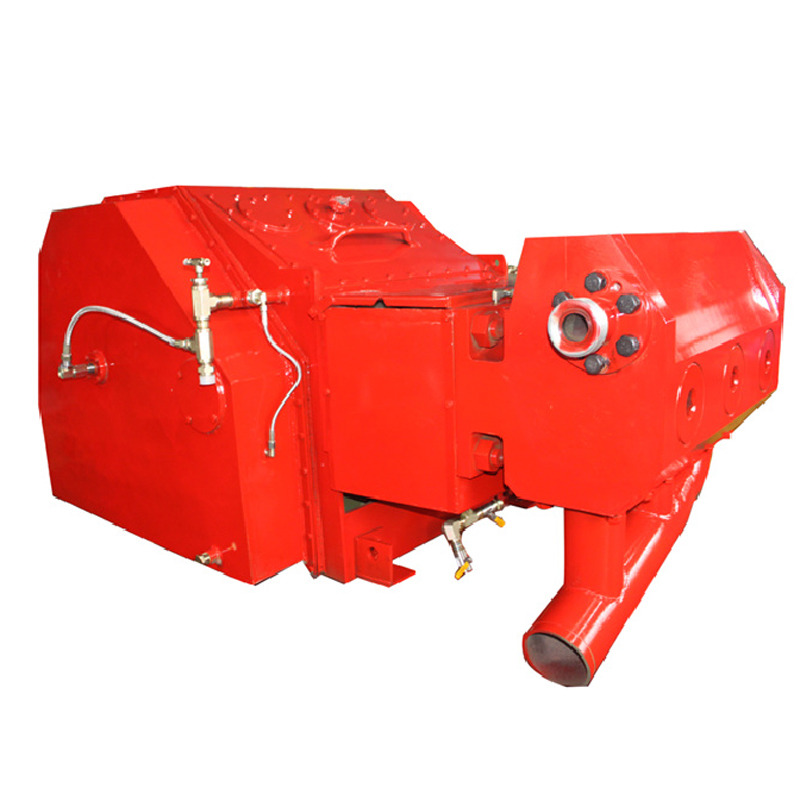

KTZ600L Плунжерный насос

KTZ600L Плунжерный насос -

KQZ2500 Плунжерный насос

KQZ2500 Плунжерный насос -

Пробковый кран

Пробковый кран -

Труба высокого давления(Трубы манифольда)

Труба высокого давления(Трубы манифольда) -

KQZ2800 Плунжерный насос

KQZ2800 Плунжерный насос -

Установка насосная водоподающая

Установка насосная водоподающая -

KTZ1800 Плунжерный насос

KTZ1800 Плунжерный насос -

Двухнасосная установка на полуприцепе

Двухнасосная установка на полуприцепе -

KQZ1000L Плунжерный насос

KQZ1000L Плунжерный насос

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщик запчастей для цементировочных насосов

- Знаменитый завод по производству поворотных затворов

- Высококачественные установки для трубных саней

- Знаменитый завод ULY DALA

- Купить цементно-смесительную установку

- Поставщики плунжерных уплотнений

- насос 5 плунжерный

- Купить 5 поршневых насосов завод

- Купить оборудование Jiaye

- Модель HT400 высокого качества