Китайская станция контроля и управления

Когда говорят о китайских системах автоматизации для нефтегазовых объектов, многие сразу представляют себе что-то вроде готовых решений от Huawei. На практике же Китайская станция контроля и управления — это чаще специализированные комплексы под конкретные технологические процессы. У нас на месторождениях в Синьцзяне такие системы от ООО 'PETROKH' работают уже лет восемь, и я до сих пор сталкиваюсь с коллегами, которые уверены, что китайское оборудование годится только для простых операций.

Конструктивные особенности

Первое, что бросается в глаза — модульность исполнения. В 2019 году мы запускали систему контроля для ГРП на участке Чанцин. Там были отдельные шкафы для управления насосными агрегатами, модуль мониторинга давления и независимый контроллер для химдозирования. Причем все это общалось по протоколу, который китайские инженеры назвали модификацией Profibus, но на деле оказался более устойчивым к помехам.

Интересно реализована система аварийных остановок. В отличие от европейских аналогов, где обычно делают полное отключение, здесь предусмотрены градации — от остановки конкретного насоса до блокировки всей линии. Как-то при обрыве линии КИП система корректно перешла в режим локального управления клапанами, хотя мы такого и не планировали.

Охлаждение электроники сделали с запасом — вентиляторы работают на пониженных оборотах, что увеличило их ресурс. Но при температуре ниже -35°C смазка подшипников густеет, и это мы выяснили только на третью зиму эксплуатации. Пришлось совместно с сервисной командой PETROKH дорабатывать систему подогрева.

Проблемы интеграции

Самое сложное — стыковка с существующей инфраструктурой. На том же месторождении в Чанцине старая система сбора данных вообще не имела стандартных интерфейсов. Китайские инженеры предложили не заменять ее, а через аналоговые модули забирать данные с датчиков. Решение спорное, но работающее.

Отдельная история — программное обеспечение. Интерфейс SCADA-системы изначально был только на китайском и английском, причем перевод технических терминов оставлял желать лучшего. Например, 'предел регулирования' перевели как 'control limit', что не совсем точно отражало суть параметра. Только через полгода переписки с https://www.petrokh-rus.ru получили обновление с корректными формулировками.

Протоколы обмена данными — отдельная тема. Заявлена поддержка OPC UA, но реализация оказалась с особенностями. При тестировании выяснилось, что китайские контроллеры передают данные пачками, а не в реальном времени. Для технологических процессов с быстрыми изменениями это критично. Пришлось настраивать буферизацию на стороне сервера.

Эксплуатационные нюансы

Системы диагностики — сильная сторона. В прошлом году на цементировочном агрегате заранее сработало предупреждение о падении сопротивления изоляции в двигателе подачи. Обычно такие вещи замечают, когда уже появляется дым. Но есть и перегибы — система иногда выдает предупреждения о 'незначительных колебаниях напряжения' при пуске мощных насосов, хотя это штатная ситуация.

Ремонтопригодность оцениваю на четверку. Замена модулей ввода-вывода занимает минуты, но вот диагностика неисправностей иногда затруднена. Логи системы пишутся с избыточными данными, и найти нужное событие — та еще задача. Как-то потратили три часа на поиск причины сбоя, а оказалось — банальная пыль в разъеме датчика давления.

Энергопотребление ниже, чем у европейских аналогов, но и теплоотдача выше. В жаркие дни температура в контейнере поднимается до 50°C, хотя производитель заявлял рабочий диапазон до 60°C. Пришлось устанавливать дополнительную вентиляцию — стандартного охлаждения не хватало.

Адаптация под российские условия

Когда начали работы на ямальском месторождении, столкнулись с тем, что китайские датчики температуры не калиброваны для арктических условий. При -45°C показывали погрешность в 3-4 градуса. Специалисты PETROKH оперативно прислали прошивку с измененными коэффициентами, но для постоянной работы пришлось заменить датчики на более морозостойкие.

Влажность — еще один камень преткновения. В конденсате на платах появлялись микротрещины после нескольких циклов заморозки-разморозки. Китайцы использовали стандартное лаковое покрытие, которого недостаточно для условий Крайнего Севера. После совместных испытаний перешли на силиконовую изоляцию.

Проблемы с связью в удаленных районах решали установкой спутниковых модемов. Интересно, что китайское оборудование стабильно работало через иридиум, хотя изначально не сертифицировалось для такого использования. Видимо, сказывается опыт работы на китайских месторождениях в Тибете — там тоже сложные условия связи.

Перспективы развития

Сейчас тестируем систему с элементами ИИ для прогнозирования отказов. Китайские алгоритмы анализируют вибрацию подшипников насосов и предсказывают остаточный ресурс. Пока точность около 75%, но для планового ремонта уже полезно.

Интеграция с системами мониторинга PETROKH позволяет отслеживать состояние оборудования онлайн. Правда, пришлось повозиться с настройкой VPN-туннелей — китайские системы безопасности блокируют часть протоколов.

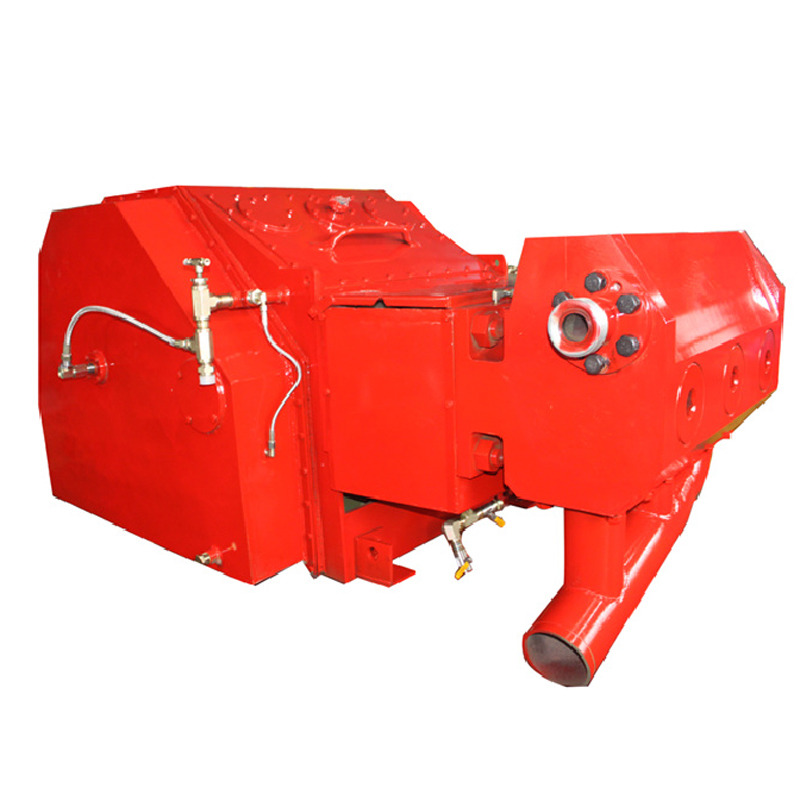

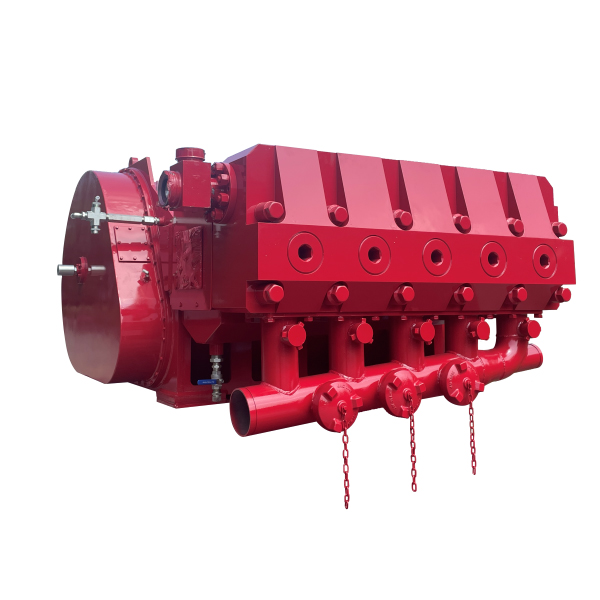

Что действительно впечатляет — это модули для управления ГРП. Там реализованы сложные алгоритмы расчета давления и расхода проппанта, причем система обучаема. После 10-15 операций подстраивается под особенности конкретного пласта.

В целом, если бы лет пять назад мне сказали, что буду рекомендовать китайские системы управления для критичных объектов, не поверил бы. Но практика показала — при грамотной адаптации и своевременной технической поддержке они вполне конкурентоспособны. Главное — не ожидать от них идеальной работы 'из коробки' и быть готовым к доработкам.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Поставщики высококачественных насосов KQZ

- Знаменитый завод трубопроводной арматуры

- Известная СКУ

- Знаменитые установки для гидроразрыва пласта

- Производители знаменитых 3 поршневых насосов

- Известный механический плунжерный насос

- Известная установка для периодического смешивания

- Заводы нефтегазового насосного оборудования в Китае

- Поставщики знаменитых насосных установок оборудования для кислотного давления

- Завод гидроблоков плунжерного насоса