Производитель жидко-смесительных агрегатов

Когда говорят о жидко-смесительных агрегатах, часто представляют просто бочку с мешалкой — но это как сравнивать самокат с карьерным самосвалом. В нефтегазовой отрасли такие установки должны выдерживать перепады давления до 100 МПа и концентрацию абразивных проппантов под 1200 кг/м3. Наша компания ООО 'PETROKH' через ошибки пришла к пониманию: ключевая проблема не в подборе насосов, а в синхронизации дозаторов с изменяющейся вязкостью жидкости. Помню, как на месторождении в Западной Сибири за сутки потеряли 12 часов простоя из-за кавитации в загрузочной линии — оказалось, проектировщики не учли температуру пласта -35°C.

Эволюция конструкций смесительных блоков

Ранние модели 2010-х имели конические смесители с вертикальным валом — казалось бы, логично для равномерного распределения проппанта. Но на практике при плотности свыше 800 кг/м3 возникали мёртвые зоны, где реагенты кристаллизовались. Пришлось переходить на спирально-лопастные конструкции с двойным контуром нагрева. Кстати, именно тогда мы начали сотрудничать с химиками из Уфимского НИИ — выяснилось, что полиакриламидные стабилизаторы создают эффект 'ложной вязкости', который обычные тензометрические датчики не фиксируют.

В 2018 году для проекта на шельфе Сахалина разрабатывали агрегат с системой рециркуляции — идея была в экономии реагентов. Но при тестировании выявили парадокс: при обратной подаче жидкости происходила преждевременная полимеризация гелеобразующих составов. Пришлось добавлять третий контур охлаждения, что увеличило стоимость на 18%, зато сократило расходы клиента на последующих ГРП на 34%.

Сейчас экспериментируем с титановыми сплавами для рабочих камер — они дают выигрыш в коррозионной стойкости, но появляются новые сложности с пайкой теплообменных трубок. На последних испытаниях в Татарстане один такой образец выдержал 270 циклов 'нагрев-охлаждение' прежде чем появились микротрещины в зоне сварных швов.

Парадоксы автоматизации процессов

Казалось бы, современные ПЛК решают все проблемы управления. Но когда мы установили немецкие контроллеры на агрегаты для КРС, столкнулись с 'эффектом запаздывания' — датчики уровня фиксировали изменение плотности с задержкой до 1.2 секунды. Для цементирования скважин это критично: за это время успевает образоваться зона неоднородной смеси диаметром до 3 метров.

Пришлось разрабатывать гибридную систему, где аналоговые манометры дублируют цифровые показания. Кстати, это потребовало пересмотра всей схемы электропитания — выяснилось, что генераторы на удалённых месторождениях дают просадки напряжения до 30 В при пуске гидравлики.

Сейчас внедряем предиктивную аналитику: по вибрационным характеристикам подшипников предсказываем износ лопастей за 40-50 часов до критического состояния. Но и здесь есть нюанс — при температуре ниже -20°C смазочные материалы меняют реологические свойства, и алгоритмы требуют калибровки.

Логистика как технологический вызов

Доставка жидко-смесительных агрегатов на Курильские месторождения показала: транспортные габариты часто важнее производительности. Стандартная установка мощностью 50 л/с занимает 3 площадки 20-футового контейнера, но вертолёты Ми-26 могут брать только 2. Пришлось создавать модульную конструкцию с соединением 'шип-паз' на месте — это добавило 14 часов монтажа, зато сэкономило 3 недели ожидания ледокола.

Интересный случай был при отгрузке в Венесуэлу: местные нормы требуют двойной изоляции всех трубопроводов. Переделывали уже готовые агрегаты, устанавливая кожухи с кварцевым наполнителем — материал пришлось завозить из Челябинска, так как аналоги не выдерживали влажность 98%.

Сейчас разрабатываем 'трансформер-систему' где основные узлы помещаются в габариты 2.3×2.1×2.4 м — именно под размеры грузовых отсеков Ан-74. Испытания показали, что сборка на месте занимает до 9 часов, но это всё равно быстрее, чем ждать спецтранспорт.

Химическая совместимость — неочевидные нюансы

Когда клиент запрашивает агрегат 'для всех типов жидкостей' — это красный флаг. На примере ООО 'PETROKH' скажу: наш агрегат МСГ-7 изначально проектировался для солянокислотных составов, но при работе с щелочными реагентами для ГРП футеровка из этиленпропиленового каучука начинала отслаиваться через 72 часа. Пришлось разрабатывать комбинированное покрытие на основе фторопласта с добавлением дисперсного вольфрама.

Отдельная история — совместимость с ингибиторами коррозии. Большинство производителей тестируют оборудование с реагентами при +20°C, но на глубине 1500 метров температура смеси достигает +80°C. В таких условиях типичные аминные ингибиторы образуют эмульсию, которая забивает фильтры тонкой очистки. Нашли решение через модифицированные полиоксиэтилены, но их плотность требует пересчёта алгоритмов дозирования.

Сейчас ведём переговоры с ямальскими недропользователями — их буровые растворы содержат хлорид калия в концентрациях до 25%. Это требует полной замены нержавеющей стали 304 на 316L, что удорожает конструкцию на 22%, но увеличивает ресурс в 1.8 раз.

Экономика под микроскопом

Стоимость владения — вот что действительно волнует клиентов. Наш анализ 15 проектов показал: первоначальные затраты на жидко-смесительные агрегаты составляют лишь 34% от общей суммы, тогда как обслуживание за 5 лет съедает 41%. Поэтому мы в PETROKH перешли на превентивное сервисное обслуживание — например, замена уплотнений валов каждые 2000 моточасов вместо 'ремонта по факту'.

Любопытный расчёт сделали для месторождения в ХМАО: аренда агрегата на 12 месяцев обходилась в 3.8 млн рублей, тогда как модернизация устаревшего оборудования требовала 2.1 млн. Но после добавления стоимости простоев (14 дней в год) и ремонтов (ещё 9 дней) экономия оказывалась призрачной — отсюда и родилась наша программа трейд-ин.

Сейчас считаем эффективность рекуперации тепла — в северных регионах система подогрева потребляет до 40% энергии агрегата. Установка теплообменников 'воздух-жидкость' снижает затраты на 18%, но требует дополнительного места. Для морских платформ это неприемлемо, поэтому тестируем компактные паровые трубы с нанопокрытием.

Перспективы и тупиковые ветви

ИИ в управлении смесительными процессами — пока больше маркетинг, чем реальность. Наши эксперименты с нейросетями для прогнозирования вязкости показали точность 87% в лаборатории, но на реальной скважине при изменении минерализации воды алгоритмы давали сбой. Вернулись к комбинированным системам где данные с АСУ ТП дополняются ручными замерами каждые 4 часа.

Ультразвуковые смесители — ещё одно многообещающее направление, которое не оправдало ожиданий. При мощности свыше 5 кВт возникают кавитационные пузырьки, разрушающие молекулы полимерных стабилизаторов. Для ГРП это неприемлемо, хотя для простых буровых растворов метод перспективен.

Сейчас изучаем возможность использования графеновых добавок в уплотнениях — лабораторные тесты показывают увеличение износостойкости в 2.3 раза. Но стоимость даже опытной партии превышает 600 тыс рублей, так что до серийного внедрения далеко. Возможно, к 2025 году появится более дешёвая технология синтеза.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Пробковый кран

Пробковый кран -

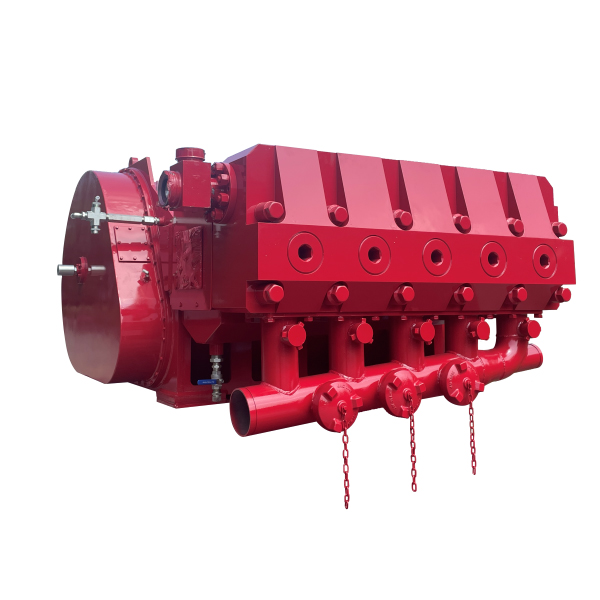

KTZ2000 Плунжерный насос

KTZ2000 Плунжерный насос -

Муфта

Муфта -

Труба высокого давления(Трубы манифольда)

Труба высокого давления(Трубы манифольда) -

KTZ350 Плунжерный насос

KTZ350 Плунжерный насос -

Двухнасосная установка на полуприцепе

Двухнасосная установка на полуприцепе -

KTZ1000 Плунжерный насос

KTZ1000 Плунжерный насос -

Установка смесительная

Установка смесительная -

Предохранительный клапан

Предохранительный клапан -

Соединение

Соединение -

KQZ2800 Плунжерный насос

KQZ2800 Плунжерный насос -

Контейнерная буровая насосная установка KH1000

Контейнерная буровая насосная установка KH1000

Связанный поиск

Связанный поиск- Производители нефтегазового оборудования купить

- Поставщики Картер Ойл в Китае

- Известная компания СП ОМЕГА

- Завод по производству трубоукладчиков в Китае

- Завод оборудования SJ Petroleum

- купить плунжерный насос высокого давления

- Оборудование Джерри Нефтегазовое Оборудование высокого качества

- Завод модели KQZ1000L

- Производители оборудования для кареток манифольда в Китае

- Производители Yuren (полное название) в Китае