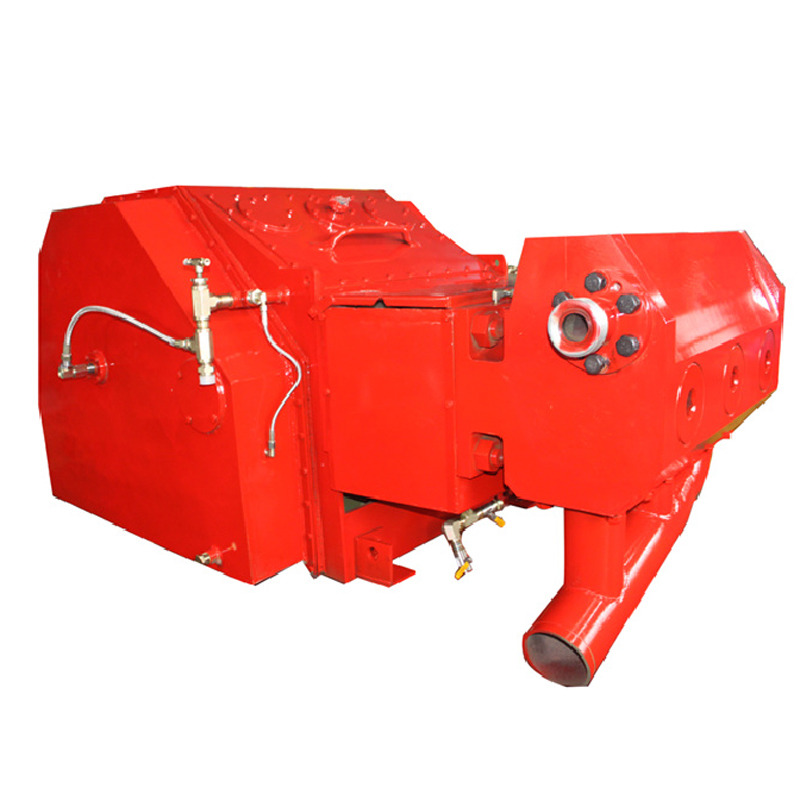

Производитель модели KQZ2500

Когда видишь в спецификации KQZ2500, первое, что приходит в голову — это ведь не просто артикул, а целая история разработок. Многие до сих пор путают, будто это модификация старой серии 2100, хотя на деле здесь полностью переработан узел противовыбросовой системы. Мы в ПЕТРОХ через это прошли, когда в 2018-м на Ковыктинском месторождении пришлось пересобирать обвязку после первых же гидроразрывов.

Конструкционные просчеты и неочевидные решения

Запорная арматура в KQZ2500 изначально рассчитывалась под давление 2500 psi, но практика показала, что при переходе на вязкие жидкости появляются скачки до 2800. Пришлось усиливать седла, хотя по ГОСТ это было избыточно. Кстати, именно тогда мы начали сотрудничать с инженерами из Уфы, которые подсказали схему с двойным уплотнением — простое, но гениальное решение, которое позже вошло в модификацию 2500/М.

На Самотлоре был курьезный случай: монтажники пожаловались, что фланцы 'не садятся'. Оказалось, при -45° штатные прокладки теряют эластичность. Пришлось экстренно завозить партию из фторкаучука, хотя по документам температурный диапазон был соблюден. Такие мелочи в паспорте не напишешь, но они определяют, будет ли оборудование работать или простоит законсервированным.

Сейчас вспоминаю, как в 2020-м пришлось полностью менять схему камеры сгорания на тестовом стенде. Расчеты показывали стабильность, а на практике — вибрация на средних оборотах. Пришлось добавляли демпферы, хотя это удорожило конструкцию на 12%. Но зато после этого ни одного отказа по подшипниковым узлам.

Логистика как часть технологической цепи

Когда поставляли KQZ2500 на Восточно-Мессояхское месторождение, столкнулись с тем, что стандартные контейнеры не подходят под габариты рамы. Пришлось разрабатывать разборную конструкцию, что добавило два дня на монтаж. Зато теперь эта схема используется для всех поставок в Арктику.

Транспортировка химреагентов — отдельная головная боль. Помню, в партии для Приобского месторождения три емкости пришли с микротрещинами. После этого ввели обязательное тестирование на термоциклирование для всех резервуаров, которые идут в комплекте с насосными группами.

Сейчас смотрю на карту поставок PETROKH — от Вьетнама до Мексиканского залива — и понимаю, что каждый регион вносил свои коррективы. В Нигерии, например, потребовалось дополнительное антикоррозионное покрытие, хотя изначально проект делался для Сибири.

Сервисные истории как источник доработок

В 2021-м на Ямале был показательный случай: после 800 моточасов началось подтекание сальников. Оказалось, местные ремонтники использовали нештатные уплотнительные кольца. Пришлось разрабатывать маркировочную систему, чтобы визуально можно было отличить оригинальные запчасти. Теперь все детали идут с лазерной гравировкой — просто, но эффективно.

Система мониторинга — это отдельная тема. Первые версии датчиков постоянно 'врали' при перепадах температур. Сейчас стоит модернизированная версия с поправкой на давление, но до идеала еще далеко. Кстати, именно после жалоб с Южно-Киринского месторождения добавили резервный канал передачи данных.

Самое сложное — объяснить заказчикам, что плановая диагностика экономит больше, чем кажется. Был случай на Роговиковском месторождении, где проигнорировали техосмотр — в итоге ремонт обошелся втрое дороже. Теперь всегда прикладываю этот пример в коммерческих предложениях.

Материаловедческие нюансы

Со сплавом для корпусных деталей KQZ2500 пришлось экспериментировать дольше всего. Китайская сталь 35CrMo выдерживала расчетные нагрузки, но при длительном контакте с сероводородом появлялись точечные коррозии. Перешли на 42CrMo с дополнительной обработкой — дороже, но надежнее.

Полимерные компоненты — вечная проблема. Тефлоновые уплотнители отлично работают до -30°, но при -55° становятся хрупкими. Пришлось закупать модифицированный фторопласт у японцев, хотя изначально смета этого не предусматривала. Зато теперь этот материал идет во все арктические комплектации.

Интересно получилось с покрытием рамы: порошковая краска держалась плохо, перепробовали шесть составов, пока не остановились на эпоксидной системе с цинковым грунтом. Мелочь, а увеличила межсервисный интервал на 15%.

Эволюция под требования промыслов

Сейчас гляжу на текущую модификацию KQZ2500 и вижу, сколько в ней наслоений опыта. Вот этот кронштейн для датчиков — его добавили после аварии в Оренбурге, где вибрация сорвала крепление. А эта усиленная панель управления — результат работы в песчаных бурях Казахстана.

Система подогрева гидравлики — вообще отдельная история. Изначально не закладывали, пока в Ханты-Мансийске не замерзли шланги при -42°. Теперь это базовая опция для северных поставок, хотя пять лет назад считали излишеством.

Самое главное — мы в ПЕТРОХ научились не просто продавать оборудование, а адаптировать его под конкретные условия. Тот же KQZ2500 для морских платформ получил дополнительную защиту от соленых брызг, хотя изначально создавался для континентальных месторождений. Это и есть настоящая кастомизация, а не просто смена таблички.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Дроссельный клапан

Дроссельный клапан -

KTZ350 Плунжерный насос

KTZ350 Плунжерный насос -

Установка насосная для нагнетания под высоким давлением

Установка насосная для нагнетания под высоким давлением -

Установка насосная водоподающая

Установка насосная водоподающая -

KTZ600S Плунжерны насос

KTZ600S Плунжерны насос -

Обратный клапан

Обратный клапан -

Установка для периодического смешивания

Установка для периодического смешивания -

KTZ1000 Плунжерный насос

KTZ1000 Плунжерный насос -

KTZ1800 Плунжерный насос

KTZ1800 Плунжерный насос -

Редукционный клапан

Редукционный клапан -

Установка насосная для перекачки нефти

Установка насосная для перекачки нефти -

KQZ2500 Плунжерный насос

KQZ2500 Плунжерный насос

Связанный поиск

Связанный поиск- Китайское повышение нефтеотдачи пласта

- Известная модель BCTLR-100A

- Поставщик оборудования для цементирования скважин

- OEM запчасти для цементирующих насосов

- Известный поставщик цементирования скважин

- Китайские производители поршневых насосов

- OEM комплект оборудования для ГРП с электроприводом

- Поставщики высококачественного кислотного ГРП

- Поставщик песко-смесительных блендеров

- Завод по производству плунжерных насосов на салазках в Китае