Производитель пескосмесительных установок для ГРП

Когда слышишь 'производитель пескосмесительных установок', многие представляют конвейер с готовыми модулями. На деле же 80% заказчиков не учитывают, что песчано-жидкостная система — это не просто бак с мешалкой, а узел, который должен работать в тандеме с насосными агрегатами и системой контроля. Вот почему в ООО 'PETROKH' мы изначально отказались от типовых решений — каждый проект начинается с анализа геологии пласта и параметров скважины.

Эволюция технологий смешивания проппанта

Помню, как в 2010-х на месторождениях Кубани использовали переделанные цементировочные агрегаты. Тогда считали, что главное — равномерность перемешивания. Но при высоких темпах закачки (8-10 м3/мин) псевдоожиженный проппант создавал эрозию трубопроводов, которую не могли предсказать даже немецкие инжиниринговые компании.

Именно после серии таких отказов мы в PETROKH разработали гибридную систему: двухстадийные гидравлические смесители с возможностью точечной регулировки вязкости. Ключевым стало не копирование западных аналогов, а адаптация под российские пески — например, кварцевые с месторождений Западной Сибири имеют абразивность на 23% выше стандартных.

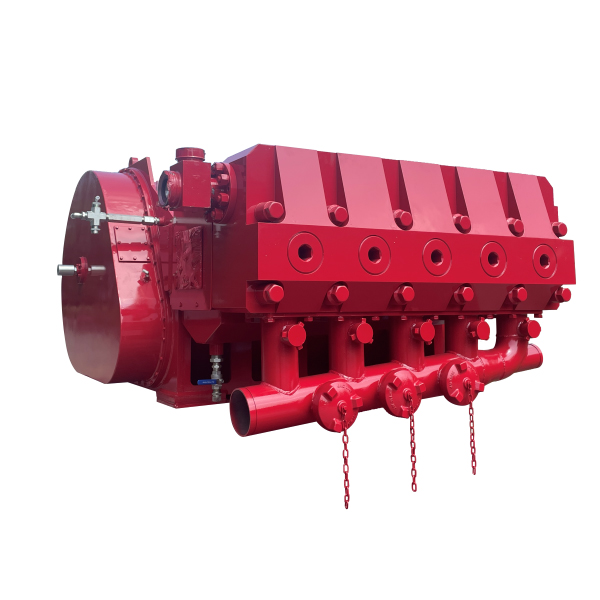

Сейчас наш флагман — установка PSU-450, которая может работать при -45°C без подогревателей. Секрет в трёхконтурной системе циркуляции, но признаюсь, первую партию пришлось дорабатывать прямо на объектах — выяснилось, что при резких перепадах давления заслонки клинят. Исправили заменой пневмоприводов на гидравлические с дублирующим контуром.

Подводные камни локализации компонентов

Когда в 2018 году начали активно переходить на импортозамещение, многие конкуренты пытались ставить китайские редукторы. Мы же пошли другим путём — заключили договор с уральским заводом 'Приводные системы', но столкнулись с проблемой: их мотор-редукторы выдерживали заявленные 5000 часов, но только при стабильных нагрузках. В режиме старт-стоп (типичном для ГРП) ресурс падал до 800 часов.

Пришлось разрабатывать собственный алгоритм плавного пуска. Интересно, что решение подсказали сервисники — они заметили, что при постепенном наращивании оборотов до 70% номинала износ снижается в 4 раза. Теперь это обязательный пункт в регламенте эксплуатации.

Кстати, о сервисе — наш инженерный центр в ХМАО за последние 3 года накопил уникальную статистику: 67% поломок связаны не с оборудованием, а с нарушениями при подготовке жидкости. Например, когда проппант хранился под открытым небом и набрал влажность.

Нюансы работы с вязкими жидкостями

Долгое время считалось, что для гелей с концентрацией полимера выше 4 кг/м3 нужны исключительно шнековые смесители. Но на арктических месторождениях столкнулись с парадоксом — при -30°C такие системы потребляли на 40% больше энергии, хотя производительность падала.

После полугода испытаний пришли к комбинированному решению: турбинная мешалка для начального диспергирования + кавитационный гомогенизатор для финальной стадии. Это позволило снизить энергопотребление на 18% при сохранении качества суспензии.

Важный момент — мы никогда не используем 'универсальные' уплотнения. Для работ с солесодержащими жидкостями ставим EPDM-материалы, для кислотных сред — тефлон с керамическими вставками. Мелочь? Возможно. Но именно такие мелочи определяют, проработает установка 5 лет или 2 месяца.

Практические кейсы адаптации оборудования

На проекте в Якутии столкнулись с интересным явлением — при температуре ниже -50°C стандартные датчики плотности показывали погрешность до 15%. Пришлось экранировать измерительные линии и внедрять косвенный контроль через корреляцию давления и расхода.

Другой пример — на Каспии, где солёная вода вступала в реакцию с ингибиторами коррозии. Выяснилось, что проблема не в химии, а в материале контактных поверхностей — замена нержавейки 304 на 316L решала 90% проблем.

Сейчас тестируем систему удалённого мониторинга для пескосмесительных установок. Пока что выводы неоднозначны — спутниковая связь в удалённых районах работает с перебоями, а сотовые сети покрывают лишь 30% месторождений. Возможно, стоит вернуться к автономным регистраторам с выгрузкой данных при сервисном обслуживании.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Пытались в 2021 году внедрить ИИ для прогнозирования износа лопастей смесителей. Технология оказалась преждевременной — алгоритм не учитывал микротрещины от ударных нагрузок при попадании твёрдых включений. Вернулись к традиционному УЗ-контролю раз в 200 моточасов.

Зато преуспели в модульной компоновке — теперь можем собрать установку производительностью до 12 м3/мин в трёх 40-футовых контейнерах. Это особенно востребовано на роторных работах, где время монтажа критично.

Если говорить о будущем, то вижу потенциал в рециркуляции жидкости — уже сейчас наши установки на тестовом полигоне в Татарстане позволяют повторно использовать до 65% жидкости. Правда, экономический эффект проявляется только при объёмах ГРП свыше 50 тысяч м3 в год.

Заключительные заметки с мест

За 20 лет работы PETROKH в России мы убедились: не бывает универсальных решений. Установка, идеально работающая в мягком климате Краснодарского края, может оказаться бесполезной в условиях вечной мерзлоты.

Сейчас сосредоточились на 'умной' калибровке — разрабатываем систему автонастройки под изменяющиеся параметры проппанта. Пока что добились стабильной работы при колебаниях гранулометрии до 15%.

Главный урок? Лучше потратить месяц на адаптацию оборудования под конкретные условия, чем потом месяцами устранять последствия. Именно этот принцип позволил нам поставить свыше 240 установок в 14 странах — от пустынь Средней Азии до арктических широт.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Установка смесительная

Установка смесительная -

Установка для ГРП

Установка для ГРП -

Установка для цементирования скважин при низких температурах

Установка для цементирования скважин при низких температурах -

KTZ350 Плунжерный насос

KTZ350 Плунжерный насос -

Двухнасосная установка на полуприцепе

Двухнасосная установка на полуприцепе -

Контейнерная буровая насосная установка KH1000

Контейнерная буровая насосная установка KH1000 -

KTZ2000 Плунжерный насос

KTZ2000 Плунжерный насос -

Цементировочный агрегат

Цементировочный агрегат -

Установка насосная для кислотной обработки скважин

Установка насосная для кислотной обработки скважин -

KQZ2500 Плунжерный насос

KQZ2500 Плунжерный насос -

Соединение

Соединение -

KTZ600S Плунжерны насос

KTZ600S Плунжерны насос

Связанный поиск

Связанный поиск- Высококачественный завод по производству трубоукладчиков

- Знаменитые заводы компании по производству нефтегазового оборудования

- Высококачественные установки для ГРП

- Известные поставщики Альянс сервис

- Знаменитые заводы компаний по производству нефтегазового оборудования

- Знаменитый завод ADA 2500

- Производитель продукции SP OMEGA

- Нефтегазовый завод в Китае

- Высококачественный завод по производству трубных моек SPM

- Китайские поставщики конструкций плунжерных насосов