Производитель цементировочных насосов

Когда слышишь 'производитель цементировочных насосов', первое, что приходит в голову — это гигантские установки с арматурой толщиной в руку. Но на деле ключевая сложность не в размерах, а в том, как насос держит давление 800+ атмосфер при постоянных вибрациях. Многие ошибочно думают, что главное — материалы, а на практике чаще подводит геометрия клапанных пар.

Эволюция требований к цементировочному оборудованию

Лет десять назад на месторождениях еще встречались самодельные модификации насосов — сварные рамы, переточенные плунжеры. Помню, на одной из скважин в Западной Сибири такой 'апгрейд' привел к расхождению фланца на 15-й минуте работы. После этого случая мы в PETROKH начали тестировать литые станины с ребрами жесткости — не самое элегантное решение, зато надежное.

Современные цементировочные насосы требуют учета десятков параметров: от гранулометрии проппанта до химического состава тампонажных растворов. Китайские месторождения, где мы работали, дали уникальный опыт — там встречались забои с температурой до 190°C. Пришлось пересматривать систему уплотнений, обычный нитрил-каучук просто спекался.

Сейчас в ООО PETROKH используют трехступенчатую систему тестирования каждого насоса. Но так было не всегда: в 2018-м партия уплотнительных манжет вышла с браком — микротрещины визуально не отслеживались. Результат — простой на месторождении Ваньцзин на 72 часа. С тех пор внедрили ультразвуковой контроль каждой партии.

Конструкционные особенности, которые не найти в учебниках

Гидравлическая часть — это только вершина айсберга. Настоящие проблемы начинаются с 'мелочей': например, крепление сальниковой коробки. Раньше ставили 6 болтов по окружности, но вибрация вызывала разнонаправленные нагрузки. Сейчас применяем 8-точечное крепление со смещением осей — решение, подсмотренное у японских коллег из смежной отрасли.

Система охлаждения — отдельная головная боль. Насосы для ГРП требуют интенсивного отвода тепла, но классические радиаторы часто забиваются пылью в полевых условиях. Пришлось разработать двухконтурную систему с продувкой сжатым воздухом — не идеально, но работает стабильнее.

Кстати, о полевых условиях: в Монголии столкнулись с тем, что песчаные бури выводили из строя системы смазки. Пришлось переделывать уплотнения штоков — добавили лабиринтные уплотнения с подачей консистентной смазки под давлением. Решение увеличило стоимость узла на 12%, но сократило простой на 40%.

Сервис как критический компонент

Многие производители считают, что их работа заканчивается после отгрузки оборудования. На своем опыте убедился: это фатальная ошибка. На кустовой площадке в Синьцзяне как-то заменили фильтр тонкой очистки на аналог — через 200 моточасов вышли из строя плунжерные пары. Оказалось, китайский фильтр пропускал частицы размером от 15 микрон вместо 5.

В PETROKH создали мобильные сервисные группы — инженеры с полным комплектом запчастей и диагностическим оборудованием. Это дорого, но дешевле, чем компенсировать простой скважины. Кстати, именно сервисники подметили интересную закономерность: чаще всего ломаются насосы, которые работают на пониженных оборотах — вибрационный спектр становится резонансным.

Запчасти — отдельная тема. Пытались локализовать производство плунжеров в России, но пока не вышло добиться нужной чистоты поверхности — 0,16 мкм против требуемых 0,08. Пришлось оставить шведские аналоги, хоть и дороже на 30%.

Нюансы работы с различными типами скважин

Горизонтальное бурение внесло коррективы в требования к цементировочным насосам. Если для вертикальных скважин хватало давления до 700 атм, то для ГРП в горизонтальных участках нужно стабильно держать 850+ атм. При этом количество циклов 'разгон-остановка' увеличилось втрое — это убийственно для клапанных групп.

На шельфовых проектах столкнулись с ограничениями по весу — пришлось разрабатывать облегченные модификации с титановыми рамами. Вышло дорого, зато платформа 'Луна-7' в Южно-Китайском море работает на таких насосах уже третий год без серьезных ремонтов.

Интересный случай был на месторождении с высокоминерализованной пластовой водой — стандартные материалы корпусов выдерживали всего 3-4 месяца. Перешли на дуплексную сталь, удорожание на 25%, но межремонтный период вырос до 14 месяцев.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Сейчас все увлеклись 'цифровизацией' — датчики на каждом узле, прогноз остаточного ресурса. Но на практике большая часть этих данных не используется — у операторов нет времени анализировать терабайты информации. Гораздо полезнее оказались простые системы мониторинга с 3-4 критическими параметрами.

Пытались внедрить системы ИИ для прогноза отказов — не вышло. Слишком много факторов, которые невозможно оцифровать: квалификация оператора, качество промывочной жидкости, даже температура окружающего воздуха влияет. Вернулись к проверенным временем вибродиагностическим картам.

Из перспективного — гидравлические системы с адаптивным давлением. Насос сам подстраивает параметры под характеристики раствора. Тестировали на месторождении в Татарстане — экономия реагентов до 18%, но пока система капризна в настройке.

Выводы, которые не принято озвучивать публично

Главный урок за 20 лет: надежность оборудования на 60% определяется не конструкцией, а культурой эксплуатации. Видели, как на одном месторождении насосы работают по 10 000 моточасов, а на другом — аналогичные ломаются через 2 000. Разница — в системе подготовки операторов.

Сейчас в ООО PETROKH сделали ставку на модульные конструкции — можно быстро менять узлы под конкретные задачи. Не панацея, но позволяет сократить номенклатуру запчастей на складах. Для удаленных месторождений это критически важно.

И да — никогда не экономьте на системе фильтрации. Лучше переплатить за фильтры тонкой очистки, чем менять плунжерные пары каждый месяц. Это правило, выстраданное на десятках аварийных ситуаций от Ямала до Сычуани.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Соединение

Соединение -

Станция контроля и управления

Станция контроля и управления -

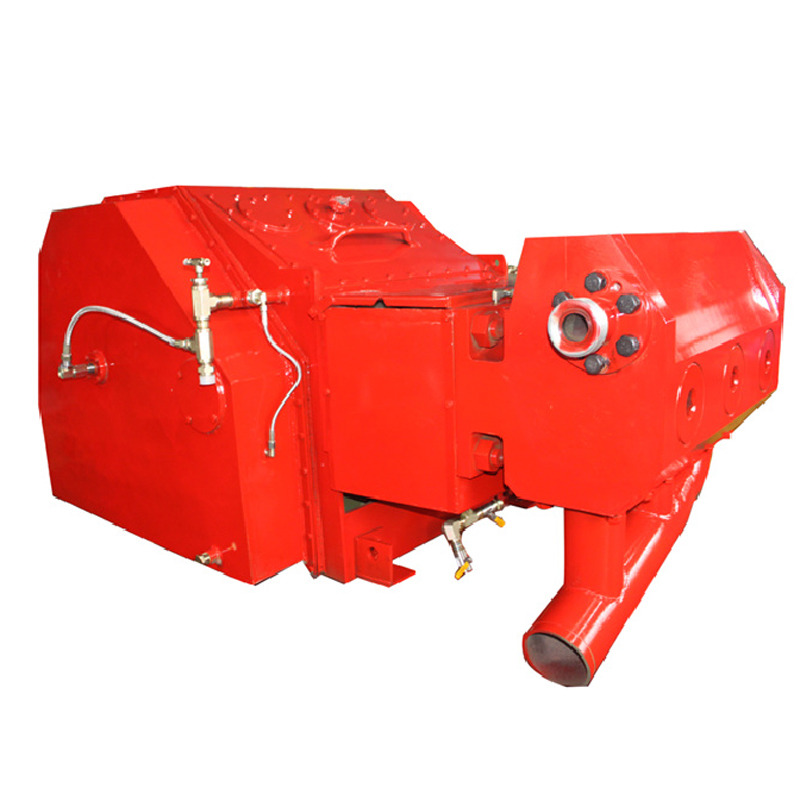

KTZ2000 Плунжерный насос

KTZ2000 Плунжерный насос -

Установка насосная водоподающая

Установка насосная водоподающая -

Контейнерная буровая насосная установка KH1000

Контейнерная буровая насосная установка KH1000 -

KTZ1800 Плунжерный насос

KTZ1800 Плунжерный насос -

Установка гидратационная

Установка гидратационная -

Установка насосная для перекачки нефти

Установка насосная для перекачки нефти -

Установка насосная для нагнетания под высоким давлением

Установка насосная для нагнетания под высоким давлением -

Труба высокого давления(Трубы манифольда)

Труба высокого давления(Трубы манифольда) -

Пробковый кран

Пробковый кран -

Цементировочный агрегат

Цементировочный агрегат

Связанный поиск

Связанный поиск- Знаменитый завод трубопроводной арматуры

- Высококачественные производители салазок для буровых насосов

- Высококачественные установки для ГРП

- насосная установка для кислотной обработки

- Известное оборудование для цементирования скважин

- Производитель насосных установок для ГРП на полуприцепе

- Известные производители силового оборудования для нефтегазового оборудования

- Высококачественные производители 3 поршневых насосов

- Высококачественный завод KQZ1000L

- Приобретение двухдвигательной двухнасосной установки