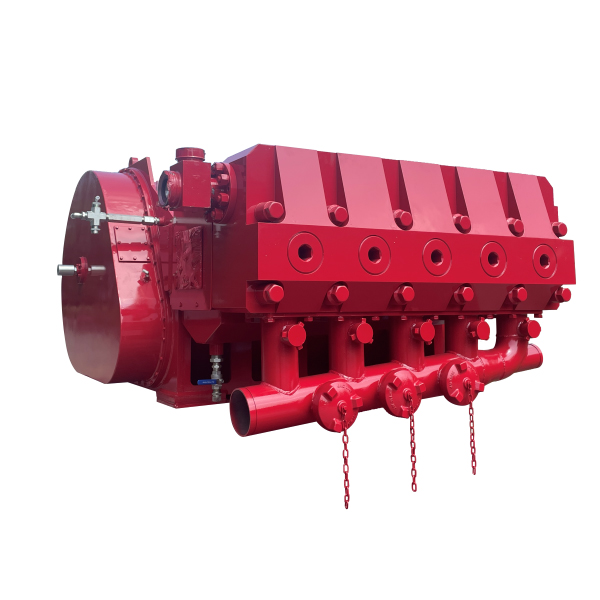

OEM оборудование для кислотной обработки скважин

Когда речь заходит об OEM оборудовании для кислотной обработки скважин, многие сразу представляют стандартные модульные установки — но на деле ключевые сложности начинаются там, где типовые решения перестают работать. Взять хотя бы историю с заказом от 'Башнефти' в 2021 году: формально подходили все параметры, но при тестовом прокачке соляной кислоты выяснилось, что уплотнения не держат давление свыше 85 МПа. Пришлось пересматривать всю схему компоновки.

Почему OEM — это не про каталоги

В нашей практике с OEM оборудованием для кислотной обработки решающим всегда оказывается вопрос совместимости материалов с конкретными реагентами. Например, для пластов с высоким содержанием сероводорода стандартные нержавеющие стали марки 316L не подходят — нужны сплавы с молибденом. Но если указать это в техзадании без учета температурного режима, можно получить обратный эффект: при +140°C тот же молибден начинает катализировать коррозию.

Коллеги из PETROKH как-то рассказывали случай с кислотной обработкой на Восточно-Мессояхском месторождении. Заказчик требовал использовать их же цементировочные агрегаты, но без модификации линий высокого давления. В итоге за 12 часов работы потеряли три плунжерные пары — реагент содержал ингибиторы, которые не учли в спецификации.

Сейчас при подборе OEM оборудования мы всегда запрашиваем журналы предыдущих обработок — не столько для подбора производительности, сколько чтобы понять динамику изменения пластового давления. Иногда выгоднее брать установку с запасом по давлению в 15-20%, даже если по расчетам хватает 70 МПа.

Китайские решения: стереотипы и реальность

Когда PETROKH только начинала продвигать своё оборудование в России, многие скептически относились к китайским станциям кислотной обработки. Но их установки для ГРП показали интересную особенность — модульная конструкция позволяла менять конфигурацию насосных групп прямо на объекте. Для арктических месторождений это стало решающим преимуществом.

На сайте https://www.petrokh-rus.ru есть кейс по работе с хлоридными растворами — там как раз подробно разбирают, как перекомпоновывали линии низкого давления под добавление ингибиторов коррозии. Важный момент, который часто упускают: при переходе с соляной на плавиковую кислоту нужно менять не только материалы, но и схему промывки.

Из последнего: на Каспии пробовали использовать их же мобильные установки для кислотных обработок в комплексе с термохимическими методами. Неожиданно выяснилось, что штатные теплообменники не справляются с быстрым нагревом реагентов — пришлось дорабатывать на месте. Но это скорее вопрос к техзаданию, а не к оборудованию.

О чем молчат в спецификациях

Ни один производитель не пишет в паспорте, как поведет себя уплотнительная арматура после 30 циклов 'кислота-промывка-нейтрализация'. Мы на Салымском месторождении вели журнал отказов — так вот, чаще всего выходили из строя не насосы, а обратные клапаны на линиях химических добавок. Особенно в морозы.

Еще один нюанс — вибрация. При закачке кислотных составов с проппантом высокочастотные колебания могут превышать расчетные в 1.5 раза. В OEM оборудовании от PETROKH эту проблему частично решили за счет демпфирующих пластин в раме, но для северных месторождений пришлось добавлять дополнительные амортизаторы.

Кстати, про зимнюю эксплуатацию: предпусковой подогрев в китайских установках изначально был рассчитан на -25°C, но при -40°C даже с дополнительными теплоизоляционными кожухами время выхода на рабочий режим увеличивалось вдвое. Пришлось совместно с их инженерами пересматривать схему обвязки теплообменников.

Сервисные истории как критерий выбора

Мне кажется важным, что PETROKH не просто продает оборудование, а имеет собственную сервисную компанию с 10-летним опытом работы на китайских месторождениях. Это значит, что они сталкивались с ситуациями, когда нужно экстренно менять конфигурацию установки прямо на объекте — и эти наработки теперь есть в их OEM-решениях.

Например, их технологи подсказали нам трюк с последовательностью промывки после обработки ортофосфорной кислотой — оказывается, если сначала подать ингибированную воду, а потом уже нейтрализатор, остаточные отложения растворяются на 30% эффективнее. Таких нюансов нет в инструкциях.

Сейчас они как раз анонсировали новую модификацию станций кислотной обработки — с раздельными линиями для разных типов реагентов. Интересно, удалось ли им решить проблему с перекрестной контаминацией, которая была в ранних моделях. По опыту знаю, что даже микроскопические остатки плавиковой кислоты в линии соляной могут вызвать коррозию теплообменников.

Экономика против надежности

Часто заказчики требуют универсального OEM оборудования для кислотной обработки, но на практике многофункциональность оборачивается компромиссами. Взять хотя бы насосные группы: для работы с высоковязкими кислотами нужны шестеренные насосы, а для стандартных составов — плунжерные. Попытки совместить оба варианта в одной установке обычно приводят к усложнению конструкции и росту стоимости обслуживания.

У PETROKH в этом плане разумный подход — они предлагают модульные решения, где базовый блок можно доукомплектовывать в зависимости от задач. Для сезонных работ это оптимально: не нужно платить за избыточные функции, но при этом есть возможность быстро адаптировать технику под changing условия.

Кстати, их расчеты по ресурсу работы в агрессивных средах обычно оказываются близки к реальности. На Приобском месторождении их установка отработала 800 моточасов до первого серьезного ремонта — при заявленных 1000. Учитывая качество реагентов, которые там использовали, это хороший показатель.

Что в итоге

Выбирая OEM оборудование для кислотной обработки скважин, я теперь всегда смотрю не на паспортные характеристики, а на возможность быстрой адаптации под нестандартные условия. Опыт работы с разными поставщиками показал, что готовность производителя дорабатывать решения под конкретные вызовы важнее, чем процент КПД или список сертификатов.

У PETROKH здесь сильная сторона — их сервисная команда действительно понимает, с какими проблемами сталкиваются на месторождениях. Возможно, потому что сами прошли через эксплуатацию оборудования в полевых условиях.

Сейчас присматриваюсь к их новым разработкам для работы с солянокислотными композициями — интересно, удалось ли им решить проблему с кристаллизацией при резких перепадах температур. Если да, это может стать решающим аргументом для зимних кампаний в Западной Сибири.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Обратный клапан

- Купить QPE1200

- Производитель знаменитого предохранительного клапана

- Поставщик оборудования для кислотной обработки

- Производитель модели HT400

- Производитель Carter Oil в Китае

- Производители высококачественных установок для кислотного ГРП

- Заводы цементировочного оборудования в Китае

- Производители нефтегазового оборудования в Китае

- Заводы по проектированию и производству нефтегазового оборудования в Китае