Завод жидко-смесительных агрегатов

Если говорить о жидко-смесительных агрегатах, многие сразу представляют себе стандартные миксеры для буровых растворов — но это лишь верхушка айсберга. На деле, ключевая сложность не в самом смешивании, а в синхронизации подачи компонентов под переменным давлением, особенно когда речь идет о работе с вязкими реагентами в полевых условиях. Часто сталкиваюсь с тем, что заказчики требуют 'универсальность', но на практике каждый проект диктует свои ограничения по транспортабельности и энергопотреблению.

Опыт проектирования и типичные ошибки

Когда мы начинали сотрудничество с ООО 'PETROKH', их запрос был четким: агрегаты для ГРП, способные работать в условиях низких температур при минимальном обслуживании. Но в первых тестах выявилась проблема — резиновые уплотнения теряли эластичность при -30°C, хотя по паспорту должны были выдерживать до -40. Пришлось пересматривать не только материалы, но и геометрию камеры смешивания, чтобы уменьшить зоны застоя.

Интересно, что на сайте https://www.petrokh-rus.ru упоминается специализация на оборудовании для цементирования скважин — это как раз тот случай, где требования к смесителям особые. Недооценка времени полного цикла промывки после цементного раствора приводила к заклиниванию задвижек на одном из месторождений в Западной Сибири. Мы тогда сутки разбирали узел, чтобы найти причину — оказалось, мелкие фракции цемента накапливались в dead zones, которые не учитывались в первоначальном расчете.

Сейчас при проектировании всегда закладываю 20-30% запас по производительности насосных секций. Это не по ГОСТу, а чисто из практики — когда давление в системе скачет, а реагент нужно подавать без прерывания, стандартные расчеты часто не работают. Кстати, у PETROKH как раз есть сервисная компания с 10-летним опытом, и их отчеты по инцидентам сильно помогли доработать систему аварийного стравливания давления.

Реальные кейсы и адаптация под месторождения

На Ковыктинском месторождении пришлось переделывать систему подогрева емкостей — исходный вариант не справлялся с гелеобразными реагентами при -35°C. Добавили змеевики с термостатируемой подачей теплоносителя, но это увеличило вес агрегата на 15%. Пришлось согласовывать с транспортниками усиление рамы — такие мелочи редко учитывают в техзаданиях.

Еще запомнился случай с кислотными растворами для КРС — стандартные нержавеющие стали показывали коррозию через 3 месяца работы. Перешли на дуплексную сталь, но стоимость выросла почти вдвое. Зато после модернизации те же агрегаты отработали 5 лет без замены основных узлов. PETROKH здесь сыграли роль — их опыт поставок в страны с агрессивными средами помог подобрать адекватные аналоги материалов.

Что часто упускают — вибрация при транспортировке по бездорожью. Болтовые соединения ослабевали даже с контргайками. Ввели дополнительную проверку всех резьбовых пар после обкатки на стенде — снизили количество полевых отказов на 40%. Это не ноу-хау, просто многие производители экономят на этапе предварительных испытаний.

Технологические тонкости смешивания

Скорость вращения импеллеров — отдельная тема. Для полимерных растворов нужны низкие обороты, чтобы не рвать цепочки молекул, а для песчаных суспензий — наоборот, высокая турбулентность. В универсальных агрегатах приходится искать компромисс через сменные диски импеллеров — но это увеличивает время перенастройки.

Система промывки — часто делают по остаточному принципу, а потом сталкиваются с затвердевшими остатками реагентов в труднодоступных полостях. Мы сейчас всегда проектируем два контура промывки — основной и реверсивный для обратной продувки критических зон. Особенно важно для работ по ГРП, где смена реагентов происходит по несколько раз в смену.

Датчики давления и расхода — ставили импортные, но в условиях песчаных бурь их показания плавали. Перешли на отечественные с двойным пьезоэлементом — точность чуть ниже, но стабильность лучше. Кстати, PETROKH в своем оборудовании тоже используют гибридные решения — видимо, по тем же причинам.

Логистика и эксплуатационные ограничения

Габариты — бич всех полевых агрегатов. Когда делали модуль для работы в карстовых районах, пришлось резать стандартную емкость на две секции с дистанционным соединением. Сборка на месте занимала 6 часов вместо 2, зато можно было доставить вертолетом.

Энергопотребление — на удаленных площадках часто ограничены генераторами 50 кВт. Приходится жертвовать скоростью смешивания ради возможности работать от местных источников питания. Один раз даже пришлось дорабатывать систему под дизель-генератор с плавающей частотой — стабилизатор добавляли прямо в силовой щит.

ЗИП — здесь опыт PETROKH очень пригодился. Их сервисная компания ведет статистику отказов по регионам, и мы смогли оптимизировать комплектацию запасных частей под разные климатические зоны. Например, в Прикаспии чаще выходят из строя сальниковые уплотнения из-за песка, а на Севере — подшипниковые узлы.

Эволюция требований и будущие вызовы

Сейчас все чаще запрашивают системы с удаленным мониторингом — но спутниковая связь в удаленных районах все еще ненадежна. Приходится дублировать контроль аналоговыми приборами. Интересно, что в новых проектах PETROKH тоже закладывают гибридные решения — видимо, их международный опыт подсказывает аналогичные подходы.

Экологические нормы ужесточаются — системы сбора проливов теперь обязательны даже для временных установок. Мы пробовали делать складные поддоны, но они не выдерживали транспортных нагрузок. В итоге разработали модульные секции из армированного полиуретана — дороже, но проще в логистике.

Что дальше? Думаю, упор будет на снижение массы без потери производительности. Композитные материалы уже тестируем, но пока не выдерживают циклических нагрузок. Возможно, стоит посмотреть на опыт китайских коллег через партнеров PETROKH — их решения для работы в сложных геологических условиях часто нестандартны, но эффективны.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Труба высокого давления(Трубы манифольда)

Труба высокого давления(Трубы манифольда) -

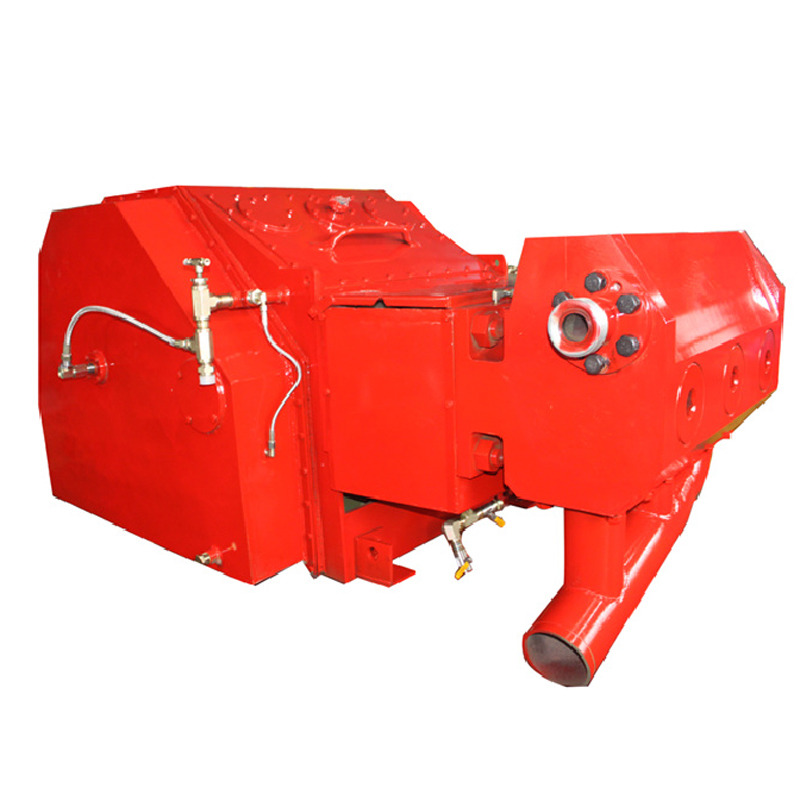

Цементировочный агрегат

Цементировочный агрегат -

KQZ2800M Плунжерный насос

KQZ2800M Плунжерный насос -

Дроссельный клапан

Дроссельный клапан -

KTZ350 Плунжерный насос

KTZ350 Плунжерный насос -

Установка насосная водоподающая

Установка насосная водоподающая -

KTZ600S Плунжерны насос

KTZ600S Плунжерны насос -

KQZ2500 Плунжерный насос

KQZ2500 Плунжерный насос -

Блок манифольда

Блок манифольда -

Установка насосная для перекачки нефти

Установка насосная для перекачки нефти -

KTZ1800 Плунжерный насос

KTZ1800 Плунжерный насос -

KTZ2000 Плунжерный насос

KTZ2000 Плунжерный насос

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики высокого качества Yuren

- Завод модели JYQP2800

- Китайская модель QWS6000

- Завод для пескомешалки 2

- Китайское оборудование для цементирующих насосов

- Известные производители трехпоршневых насосов

- Известный производитель Carter Oil

- Поставщики головок плунжерных насосов из Китая

- Знаменитые заводы по производству насосных установок для скважин с кислотным давлением

- Поставщик модели TPA 2250